6 мая - день кончины священнослужителя монастыря протоиерея Сергия Молчанова (1866-1932). Публикуем воспоминания его сына - известного фотохудожника Виктора Молчанова (1910-2003).

Воспоминания Виктора Сергеевича Молчанова об отце – протоиерее Сергии Молчанове, были им переданы нашему монастырю в 1998 году и подписаны его рукой: «Июль 1998 года. В. Молчанов». Старинные фотографии из семейного архива любезно предоставлены вдовой Виктора Сергеевича Александрой Борисовной и дочерью Натальей Викторовной, за что обитель им искренне благодарна. Виктор Сергеевич Молчанов (1910-2003) был разносторонне одаренным человеком. Воспитанный в вере и трудолюбии, он стал известным фотохудожником, сотрудником Государственного литературного музея. Через все годы жизни он пронес благодарную память об отце и любовь к нему.

Виктор Сергеевич не скрывал, что его отец – служитель Церкви. «Я горжусь своим отцом, так как знаю: все лучшее, что есть во мне, − дал мне он», − говорил он об отце в те годы, когда это свидетельство требовало большого мужества и силы духа. На жизненном пути Виктора Сергеевича поддерживали супруга Александра Борисовна и мать – Мария Александровна.

Виктор Сергеевич Молчанов передал своим близким любовь и уважение к отцу Сергию и почтительное отношение к Церкви. В семейном фотоальбоме, посвященном 100-летию со дня рождения протоиерея Сергия Молчанова, Виктор Сергеевич поместил свое «Слово об отце», которое он составил в 1966 году. Текст «Слова» передала монастырю Александра Борисовна Молчанова.

«Мой отец был священником, т.е. на первый взгляд его профессия меньше всего может назваться трудовой. Но первое, что он воспитал во мне, была любовь к труду, отвращение к праздности. Не просто к труду приучал он нас, но именно любить труд, искать его постоянно, в труде видеть высшую радость и счастье. Второй оставленной мне им заповедью была − правда. “Говори всегда правду!” Ничто не приводило его в такое раздражение, как обман, ложь, неправда. Обычно добродушный, веселый, в хорошем настроении, он делался неузнаваемо гневным, даже грозным, когда ему говорили неправду.

Зато как радовался он всякому искреннему раскаянию, как добрело выражение его глаз, появлялась улыбка и свойственное ему доброе настроение. Все мои провинности прощались, и все становилось хорошо.

Отец мой любил людей, он был общественным человеком. В силу своей профессии он был хорошим оратором. Прихожане любили его, особенно, когда он говорил проповеди. Я редко встречал священнослужителей, которые были бы так искренне религиозны, как мой отец. Его искренняя, убежденная вера подкупала меня, и, <…> я на всю жизнь, вспоминая отца, сохранил теплое чувство ко всем искренне верующим людям.

Отец сумел воспитать во мне эстетическое чувство, обращая мое внимание на поэтическую сторону религии: на ее связь с природой, ее традиционные, глубоко народные обряды, как цветы и березки в Троицын день, освящение яблок на Преображение, Крещение и масленица, Великий пост и Светлая заутреня с ночным крестным ходом, церковное пение и музыка колокольного звона. Все это не могло пройти бесследно для меня, и осталось в памяти как фундамент для всего моего дальнейшего эстетического развития.

Отец мой был образованным человеком, он много читал и благоговел перед наукой. Его религиозность не противоречила желанию познать мир. Его страсть к труду включала в себя также и познание, ибо учение невозможно без труда.

Отец был педагог по профессии (законоучитель) и по призванию. Все, что он знал сам, считал должным отдать другим.

Он был гражданином своей страны и до, и после революции, и чувство гражданского, общественного долга, столь сильно и остро развитое в нем самом, он передал нам, своим детям.

Я горжусь своим отцом, так как знаю: все лучшее, что есть во мне, дал мне он.

В. Молчанов. 1966 г.»

Воспоминания об отце

Отец мой, священник Сергей Алексеевич Молчанов, родился 20 сентября (по новому стилю 3 октября) 1866 г. в селе Петровское-Лобаново, в двух километрах от станции Химки Николаевской ж.д., в семье псаломщика.

В 1883 г. поступил в Московскую духовную семинарию. В 1890 г. женился на Марии Александровне Горетовой. Отец был хорошим семьянином. Семерых детей воспитали мои родители. Четверо из них получили высшее образование.

Служил отец сначала диаконом в Московском Рождественском монастыре на Трубной площади. Одновременно был законоучителем в двух городских начальных училищах. В 1908 году его произвели в сан иерея, и он стал священником того же Рождественского монастыря. В 1914 году был произведен в сан протоиерея, в дальнейшем – митрофорного.

В 1928 г., после закрытия всех церквей в Рождественском монастыре, отец перешел служить в соседнюю, еще не закрытую, церковь Николы в Звонарях.

В 1929 г. моего отца лишили избирательных прав и выслали из Москвы, как “нетрудовой элемент”. Вместе с ним по этим же мотивам была выселена и моя мать. Они сняли себе комнатку в деревенском доме в селе Хлебникове, в 25 км. от Москвы по Савеловской ж.д., и прожили там до конца 1931 года. Из-за болезни (скоротечный туберкулез) отцу пришлось вернуться в Москву, в комнату дочери Раи. Гуманный милиционер на его заявлении написал: “Разрешаю жить здесь до встатия с постели”.

Но “встатия” не последовало. Здоровье папы становилось все хуже и хуже. Этому способствовало одно печальное событие. 6 декабря 1931 г. до отца дошел слух, что накануне был взорван Храм Христа Спасителя. Папа позвал меня и попросил: “Витюша, сбегай, пожалуйста, к Храму и посмотри, стоит ли он на месте”. Я сбегал и увидел жуткое зрелище: среди груды развалин возвышались еще недоразрушенные при первом взрыве два высоких пилона… И это было все, что еще оставалось от знаменитого величественного Храма.

Мое сообщение подкосило отца, отняв у него последние силы. Он не сказал ни слова. Но на лице отразилась такая душевная боль, такое страдание! Он лег в постель и уже не вставал более. После этого страшного события отец прожил только пять месяцев. Хоронили его торжественно, как митрофорного протоиерея. Отпевание проходило в действующей тогда церкви Николы в Звонарях. Похоронен он на Ваганьковском кладбище в Москве. Смерть отца явилась первым большим горем в моей жизни. Мне было тогда уже 22 года.

Влияние отца на мою жизнь огромно. В детстве я был очень религиозен. В маминой спальне целая стена была занята большим киотом с иконами и постоянно теплящейся лампадой перед ними. Каждый день начинался с молитвы. Я помню, мама учила меня, стоя на коленях перед Ликом Спасителя, молиться о том, чтобы Он сохранил меня, папу, маму, брата и сестер, чтобы Он послал всем людям счастье и благополучие.

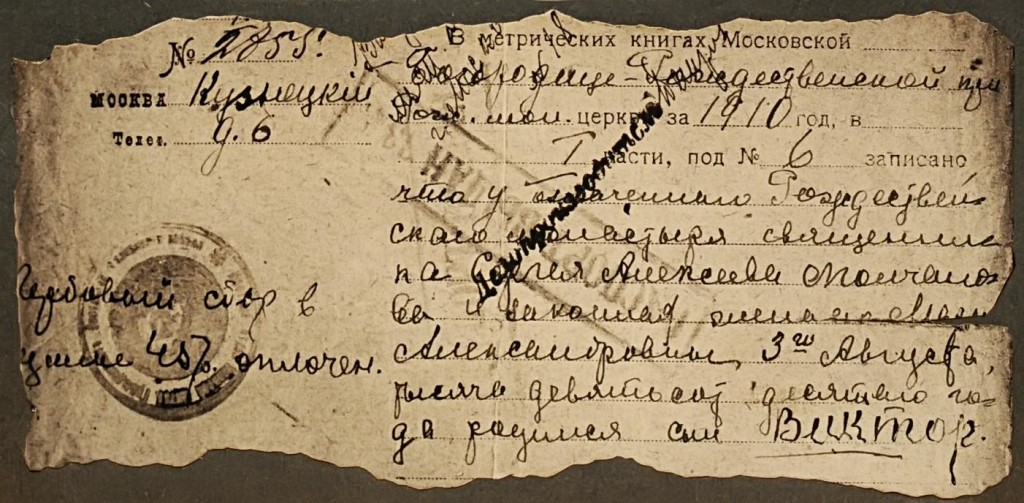

Выписка из метрической книги о рождении у священника Сергея Алексеевича Молчанова и его супруги Марии Александровны сына Виктора

Папа сам занимался со мной Законом Божиим. Я с интересом слушал его рассказ, как Бог сотворил небо и землю с горами, водами, всем растительным и животным миром в шесть дней и завершил Свое творение созданием человека. На всю жизнь вошли в мою жизнь рассказы отца об Адаме и Еве, изгнании их из рая, всемирном потопе, Ноевом ковчеге, Вавилонской башне, Давиде и Голиафе <…>.

Я рано почувствовал, какой большой поэзией наполнена человеческая жизнь, история человечества, какой глубокой мудростью пронизаны две первые серьезные книги, с которыми знакомил меня отец. Папа преподавал Закон Божий в гимназии, и я учился по гимназическим учебникам. Какие же там были прекрасные иллюстрации! Воспринятая в детстве поэзия Священного Писания, романтика священной истории, философская глубина учения Христа остались во мне на всю жизнь.

В церковь я ходил часто. Почти каждый день, а на большие праздники даже и к двум службам. Впечатления от церковных служб были яркие. Мне нравился переполненный народом храм, торжественные возгласы диакона и священника, ярко горящие свечи, блеск золотых и серебряных риз, стройное пение хора, поклоны молящихся, истовое соблюдение очереди для причастия и целования креста.

Когда мне исполнилось 7 лет, папа сказал, что я уже не младенец, а отрок, и должен как христианин ходить в церковь на все службы. Отец хотел, чтобы я готовился стать впоследствии священником, как и он. Он стал приучать меня к несению церковной службы. На меня надели стихарь и разрешили входить в Алтарь через боковые двери. В мои обязанности входило помогать отцу и другим священнослужителям, подавая им по ходу службы книги, сосуды, а также разжигать кадило, что мне тогда очень нравилось. С 7 лет я стал ежегодно Великим постом исповедоваться и причащаться. К исповеди я относился чрезвычайно серьезно. Исповедовал меня отец Владимир, занимавший в то время место настоятеля монастыря[1].

Ни с чем не сравнимое чувство возникало в Пасхальную ночь, когда за несколько минут до полуночи по всей Москве наступала тишина… Все мы ждали первого призывного удара в колокол на Иване Великом в Кремле. И вот ровно в 12 в Кремле ударяли в большой колокол. Этот удар сначала подхватывали все кремлевские колокола, а потом колокола всей Москвы. Сейчас, когда я оглядываюсь назад в безвозвратно ушедшее прошлое, мне ничего так не жаль, как исчезнувшего из жизни колокольного звона. Этот звон сопровождал все мое детство. Он будил меня каждое утро, он создавал необыкновенно приподнятое настроение в праздники. Колокольный звон был самым ярким выражением общего торжества, неким всемогущим голосом, объединяющим самых разных людей. Как много чувств и дум вызывал у меня этот звон! Слушая звон колоколов, я ощущал себя частицей какого-то великого целого, имя которого – русский народ.

Октябрь 1917 сразу изменил все. Начались необыкновенные дни. Зима 1917-1918 годов впервые ощущалась как голодная и холодная. Папа говорил: “Наступило смутное время на Руси”. На отопление нашей квартиры не стало хватать дров. Все мы собрались в одну комнату, где была поставлена маленькая железная печка с длинной трубой через всю комнату. Печку эту почему-то называли тогда “буржуйкой”, и папа говорил, что правильнее было бы назвать ее пролетаркой, это символизировало бы пришедший к власти класс.

Вместе с “буржуйкой” в нашу жизнь вошли хлебные и продовольственные карточки. Скудные продукты, получаемые по ним, драгоценные поленья дров стали чем-то главным и важным, на время совершенно вытеснив духовные интересы. Все время хотелось есть. Папа продолжал служить в церкви, но чтобы получать так же, как и все, продовольственные карточки, поступил по совместительству работать бухгалтером на склад Наркомздрава, куда его устроил мой старший брат Александр. Я стал еще усерднее ходить в церковь, так как там меня угощали просвирками, что при наступившем голоде мне доставляло особенное удовольствие.

Вскоре в Рождественском монастыре закрыли одну из церквей, превратив ее в молодежный клуб. Но в храме Рождества Богородицы служба продолжалась до 1928 года. Этот храм построен в конце ХIV века и связан с Куликовской победой 1380 года.

Летом 1926 года папа подарил мне сохранившийся у него еще с дореволюционных лет фотоаппарат “Кодак”. Мой отец начал заниматься сам любительской фотографией еще за два года до моего рождения. В его альбомах сохранилось много фотографий, сделанных им, начиная с 1908 года. Самый лучший его аппарат, камеру 13х18, в голодные годы пришлось обменять на продукты, а маленький “Кодак” уцелел, так как за него ничего не давали. Даря мне этот аппаратик, папа говорил: “Вот тебе аппарат, но к нему ничего нет; на чем ты будешь снимать – не знаю”. Аппаратик был пленочным. Увидев, как работают уличные фотографы (они снимали прямо на бумагу), я купил небольшую пачку фотобумаги и зарядил один лист в аппарат. Папа отнесся скептически: “Ничего у тебя не выйдет”. Но я не отступил. Когда я достал все нужное для проявления, установи аппарат в окне, навел его на колокольню нашего монастыря и сделал снимок. Для проявления устроился в темном чулане. Когда при свете красного фонаря неожиданно для меня на листке фотобумаги появилось очень четкое изображение колокольни, я испытал такой прилив радости, что, забыв даже о том, что нужно после проявителя положить бумагу с изображением в закрепитель, выскочил из чулана и с торжествующими криками: “Папа! Папа! Смотри, как у меня получилось!” − побежал к нему. Папа заинтересованно взял у меня листик бумаги и стал смотреть, снисходительно улыбаясь. Я же с ужасом наблюдал, как мое прекрасное четкое изображение колокольни исчезало с каждой секундой, и листок становился совершенно черным.

Позже папа всячески поощрял мои занятия фотографией, особенно, когда я научился делать диапозитивы. Он подарил мне очень старый диапроектор, которым я пользовался потом всю свою жизнь, и берегу до сих пор. Я сделал много фотопортретов отца, снимая его до самых последних дней его жизни.

Серьезное увлечение фотографией отвлекло меня от церкви. К великому огорчению папы, я стал посещать богослужения лишь только в большие церковные праздники. В 1927 году папа сделал еще одну попытку заинтересовать меня богословскими вопросами. Он взял билеты в большую аудиторию Политехнического музея на диспут А.В. Луначарского с митрополитом А. Введенским [2] на тему: “Существовал ли Христос?”

Первым выступал Луначарский, изложивший <…> факты, опровергающие евангельские утверждения о существовании Христа. <…> Митрополит Введенский, обнаружив весьма широкие знания тех же <…> фактов, старался уличить Луначарского в недостаточном знании истории, богословия и Священного Писания.

Когда мы уходили домой, папа, к моему удивлению, сказал, что, несмотря на полное отрицание Христа Луначарским, он с большим удовольствием слушал его, чем Введенского: Луначарский говорил искренне и убежденно, а Введенский лишь призывал верить во Христа; истинной же веры у Введенского нет, как не может ее быть у предателя Церкви (Введенский создал так называемую “живую церковь”). Православную Церковь, ее многовековые традиции, нужно сохранить, а не приспосабливать к безбожной советской власти.

Главное, что воспитал во мне отец – это любовь к труду, отвращение к праздности. Не просто к труду приучал он нас, детей своих, но именно любить труд, искать его постоянно, в труде видеть высшую радость и счастье.

Второй оставленной мне отцом заповедью была правда. “Говори всегда правду!” − не уставал он повторять. Ничто не вызывало у него такого раздражения, как обман, ложь. Обычно добродушный, веселый, в хорошем настроении, он делался неузнаваемо гневным, даже грозным, когда ему говорили неправду. Зато как он радовался всякому искреннему раскаянию, как добрело выражение его глаз, какая светлая улыбка появлялась на лице!

Мой отец любил людей, был общительным человеком. В силу своей профессии был хорошим оратором. Прихожане любили его, особенно, когда он говорил проповеди. Мне всегда казалось, что нет человека, столь искренне религиозного, как мой отец. Его глубокая, убежденная вера подкупала меня, и я на всю жизнь, вспоминая отца, сохранил теплое чувство ко всем искренне верующим людям.

Отец сумел воспитать во мне эстетическое чувство, обращая мое внимание на поэтическую сторону религии: на ее связь с природой, на такие глубоко народные обряды, как цветы и березки в Троицын день, освящение яблок на Преображение, Крещение и масленица, Великий пост и Светлая заутреня с ночным крестным ходом. Все это не могло пройти бесследно для меня, и осталось в памяти с трехлетнего возраста и благотворно отразилось на всем дальнейшем эстетическом развитии.

Мой отец был образованным человеком, он много читал и благоговел перед наукой. Его религиозность не противоречила желанию познать мир.

Законоучитель, т.е. педагог по профессии и по призванию, он все, что знал сам, считал своим долгом отдать другим.

Гражданин своей страны, и до, и после революции, чувство гражданского, общественного долга, он передал нам, своим детям. Я горжусь своим отцом и уверен: все лучшее, что есть во мне, дал мне он.

Заканчивая воспоминания об отце, не могу не сказать несколько слов и о своей матери – Молчановой Марии Александровне, верной спутнице, друге и помощнице мужа. Он была главой нашей большой многодетной семьи (из 10 рожденных ею детей трое умерли в раннем возрасте). Все заботы о семье лежали на маме.

У нас царила дружная, любовная атмосфера, которую неизменно поддерживала она. Мама была глубоко религиозным человеком и всех семерых детей воспитала в христианском духе. Многих детей пережила, каждую потерю воспринимала тяжело, но смиренно, как истинная христианка.

Ныне из всей семьи нас осталось двое: я и моя сестра Евгения [3]. Мы свято храним память о своих родителях и все их заветы.

Женя помнит, что, когда начали ломать храм Иоанна Златоуста в Рождественском монастыре, и наша мама увидела падающий с него крест, одновременно с крестом упала в обморок и она, не в силах этого перенести.

Бог дал нашей маме долгую жизнь: она умерла в 1961 году, немного не дожив до 92-х лет.

Июль 1998 года.

В. Молчанов[4]»

07 апреля 2013 г.

[1] Неточность: настоятельницей монастыря была игумения Ювеналия (Ловенецкая). Вероятно, отец Владимир Соколов был старшим священником.

[2] Введенский Александр Иванович – лидер обновленчества, один из главных виновников обновленческого раскола, бывший в группе священнослужителей, в 1922 году незаконно отстранивших от управления Русской Церковью Святейшего Патриарха Тихона (Белавина). Сан «митрополита» Введенский возложил на себя сам.

[3] Воспоминания датированы 1998 годом. В.С. Молчанов скончался в 2003 году, и уже нет в живых его сестры Евгении.

[4] Текст автора публикуется с незначительными сокращениями.

О протоиерее Сергии Молчанове и его близких можно прочесть:

//mbrsm.ru/2018/03/28/natalya-viktorovna-molchanova-peredala-v-dar-monastyryu-pamyatnye-semejnye-relikvii/

//mbrsm.ru/2016/04/14/vospominaniya-o-protoieree-sergii-molchanove/

//mbrsm.ru/2018/03/26/velikij-truzhenik-protoierej-sergij-molchanov-1866-1932/