авт.- сост. игумения Викторина (Перминова)

15 декабря - памятный день для нашей обители. 15 декабря 1389 года почила о Господе основательница нашего монастыря схимонахиня Марфа (в миру - княгиня Мария Ивановна Серпуховская).

1389 год от Рождества Христова был скорбным для Руси. В мае отошел ко Господу святой благоверный великий князь Димитрий Донской. А в декабре, в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы, почила основательница обители схимонахиня Марфа, в миру княгиня Мария Ивановна Серпуховская.

Председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству Архиепископ Сергиево-Посадский Феогност (ныне Архиепископ Каширский) совершает заупокойное богослужение по основательнице обители схимонахине Марфе в приделе в честь Сошествия Святого Духа на апостолов. 15 декабря 2014 г.

По ней плакали любившие ее сын Владимир Андреевич Храбрый, невестка, внуки, сестры монастыря, для которых схимонахиня Марфа была матерью во Христе. Их плач растворялся молитвой и надеждой. Все понимали и чувствовали, что почившая продолжает их любить и за них молиться. Скорбели не только близкие люди. Усопшую поминали в княжеских теремах и самых бедных домах, в храмах и обителях…

Известие о блаженной кончине схимонахини Марфы было внесено в летопись. Так повелела великая княгиня Московская Евдокия. Вдова князя Димитрия Донского желала увековечить память своей родственницы, много сделавшей для становления русского государства. Великокняжеская чета и князья Серпуховские были не только родственниками, но и близкими по духу единомышленниками.

Княгиню Марию можно по праву назвать не только преданной духовной дочерью [1], но сподвижницей и женой-мироносицей для преподобного Сергия Радонежского. Благодаря княгине Марии, Радонежский подвижник стал известен и близок семье великого князя и многим соотечественникам. По благословению игумена земли Русской, Мария Ивановна усердно потрудилась на благо Церкви и родной земли. Пребывая в послушании, она стяжала мирный дух. И, находясь рядом с ней, многие обретали путь к спасению.

Жизнь княгини увенчалась созданием женской обители в честь Рождества Пресвятой Богородицы и победы на Куликовом поле. Преподобный Сергий стал первым духовником монастыря и дал сестринству строгий общежительный устав – такой же, как и в его Троицкой обители [2].

Последние годы княгиня Мария провела в своем монастыре, где приняла великую схиму с именем Марфы и подвизалась с великим терпением и смирением. Она и в миру жила подвижнически, в полном послушании духовному отцу.

Княгиня Мария никогда не стремилась быть на виду, хотя и была состоятельной родственницей великого князя. События ее жизни, в основном, скрыты за повествованием о славных делах ее сына. Но «не может град укрытися, верху горы стоя» [3]. Согласно Евангельскому слову, дерево узнается по плодам [4].

И вот, 2 декабря 1389 года, у гроба праведницы собрались самые близкие люди. Им вспоминалась жизнь этой замечательной русской женщины…

***

Мария родилась в 1330 году [5]. Ее отцом был Галицко-Дмитровский князь Иван Федорович [6]. Это подтверждает Рогожский летописец: «Того же лета (в 6853 году от сотворения мира, т.е. 1345 году) князь великий Семен оженися в другие… Такоже и братиа его князь Иван и князь Андрей, а князь Андрей у князя Ивана у Федоровича поя княгиню Марию» [7].

Будущий супруг княгини, Боровско-Серпуховской князь Андрей Иванович, родился на три года раньше. Он появился на свет 4 июля 1327 года, в день памяти прп. Андрея Критского [8], в семье милостивого к нуждающимся благоверного великого князя Иоанна Калиты.

Князь Андрей и его избранница происходили из одного рода. Их предками были добросердечные и гостеприимные великий князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо и его супруга княгиня Мария Ясыня. Их сын, князь Ярослав Всеволодович, имел большое семейство. Среди его наследников – святой благоверный князь Александр Невский (дед Ивана Калиты) и первый удельный князь Галицко-Дмитровский Константин – прадед Ивана Федоровича. Можно проследить родство княгини Марии и с преподобной Евдокией (Евфросинией), великой княгиней Московской [9].

В роду Рюриковичей было много святых и праведных людей. Молитвы и пример святых сродников поддерживали княгиню Марию на жизненном пути.

Вехой в жизни княгини стала встреча с духовным наставником – преподобным Сергием Радонежским. Это событие промыслительно готовилось задолго до ее свадьбы с князем Андреем. Преподобный Сергий (в то время – Варфоломей) переселился со своими родными из Ростова в Радонеж тогда, когда князь Андрей был ребенком.

В 1340 году, согласно второму духовному завещанию Иоанна Калиты, был образован удел Андрея Серпуховского [10], включавший в себя и радонежские земли. Брак между князем Андреем и княгиней Марией был заключен в 1345 году. В качестве приданого князь Иван Федорович дал дочери земли в районе Радонежа, примыкавшие к его собственным Дмитровским владениям. Эти-то земли и присоединились к уделу Андрея Ивановича [11]. В объединенных владениях находился покрытый лесом холм – гора Маковец, куда удалился для пустынных подвигов преподобный Сергий.

Братия стала собираться к Радонежскому подвижнику в сороковых годах. Это происходило как раз в тот период, когда князь Андрей женился на Марии Ивановне.

Княгиня Мария Ивановна была покровительницей церквей и монастырей, находившихся в ее владениях. При ее непосредственной поддержке преподобный Сергий смог основать свой монастырь [12]. Более того – княгиня Мария и ее сын Владимир стали духовными детьми святого. Об этом свидетельствуют их доверие преподобному Сергию и совершенные по его благословению дела на благо Отечества.

Княгиня Мария часто ездила на богомолье в Троицкий монастырь. Какое-то время она не имела детей и просила преподобного Сергия помолиться о ней [13].

Серпуховская княгиня овдовела совсем молодой, прожив в замужестве менее 9-и лет. Ее супруг скончался 6 июня 1353 года. Причиной смерти стала поразившая всю Европу чума [14]. Княгине в ту пору было всего 23 года, но она проявила духовное мужество в постигшем испытании, приняв волю Господа и возложив на Него все упование.

На сороковой день по смерти Андрея Ивановича, 15 июля (28 июля по новому стилю) Мария родила сына Владимира [15]. В XIV веке Прологи и богослужебные книги уже упоминают о праздновании памяти святого равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси. В его имя и был крещен князь Владимир Андреевич Храбрый [16]. По некоторым сведениям, у княгини был еще старший сын Иван, который умер через некоторое время после смерти его отца [17].

Княгиня осталась одна растить сына. Преподобный Сергий стал ее мудрым наставником в деле воспитания юного Владимира – будущего соратника Дмитрия Донского и героя Куликова поля [18]. Княгиня Мария согласилась с предложением святителя Алексия и московских бояр, чтобы ее сын учился вместе с двоюродным братом Димитрием. В результате братья стали друзьями и соратниками. Пример братской любви между святым Димитрием Донским и Владимиром Храбрым – великим и удельным князьями, был уникальным во времена княжеских кровавых междоусобиц.

После смерти супруга княгиня Мария жила в Москве. В ее ведении была третья часть города, и ей принадлежала треть собираемых городских пошлин и налогов. В Москве у княгини был свой двор с теремом и хозяйственными постройками [19] на территории Кремля. Доктор исторических наук археолог Т.Д. Панова выяснила, что двор находился на обрывистой кромке Боровицкого холма к востоку от Архангельского собора [20]. Также сохранилось предание о доме княгини на Кучковом поле недалеко от пути, названного позже Святой дорогой. Одно не исключает другого: в Кремле был двор, а на Кучковом поле – загородное имение.

Подобно матери святителя Иоанна Златоуста Анфусе, княгиня Мария всю жизнь хранила верность почившему мужу. Несмотря на высокое положение в обществе и богатство, она не вступила во второй брак. Как и Анфуса, она посвятила жизнь молитве, добрым делам и воспитанию сына, который, благодаря ей, стал истинным христианином, гражданином своего Отечества, честным и благородным человеком.

Княгиня Мария не только повторила, но и превзошла подвиг матери святителя Иоанна Златоуста. За послушание преподобному Сергию, она жертвовала сыном для блага родной земли, благословляя и отпуская его во все военные походы и кровопролитные сражения, откуда он мог не вернуться живым.

Благодаря своим родственникам князьям Серпуховским, великокняжеская семья ближе узнала преподобного Сергия и стала обращаться к нему за помощью. По просьбе великого князя, святой неоднократно исполнял миссию миротворца. В 1358 и 1363 годах преподобный Сергий ходил в Ростов для того, чтобы примирить Ростовского князя с великим князем Московским. А в 1365 году преподобный Сергий пришел в Нижний Новгород, чтобы побудить князя Бориса Константиновича, захватившего город, либо идти на суд к великому князю, либо оставить свои притязания. Святому пришлось затворить все храмы города до того времени, пока князь Борис не смирился и не попросил прощения у великого князя и у брата – Суздальского князя Димитрия Константиновича. Разрешение этого спора было особенно важно. Суздальский князь помирился с великим князем Московским и выдал за него замуж свою дочь преподобную Евдокию, ставшую святой покровительницей Москвы [21].

В 1366 году князь Владимир Серпуховской присутствовал на состоявшихся в Коломне трехдневных торжествах по случаю свадьбы великого князя Дмитрия и княгини Евдокии.

Свадьба великого князя Димитрия Иоанновича и вел. княгини Евдокии в Коломне. Миниатюра из Лицевого летописного свода. ХVI в.

По возвращении в столицу, он помогал молодым супругам утвердиться на княжении, восстановить город после случившегося в 1365 году Всехсвятского пожара. Великий князь решил начать строительство вокруг Москвы каменных стен вместо сгоревших деревянных. Однако он не имел достаточно средств на постройку каменного Кремля. В те годы каменное строительство было дорогостоящим и требовало особого мастерства [22]. Тогда Дмитрий Иванович обратился к ближайшим родственникам, князьям Серпуховским.

Княгиня Мария откликнулась на просьбу племянника: были выделены средства и люди для строительства Кремля. Уже зимой 1366 года из каменоломни, находившейся недалеко от города, начали поставлять необходимый для крепостных сооружений материал [23].

В 1368 году выяснилось, что строительство каменных стен было осуществлено вовремя. Побуждаемый тверскими родственниками жены, великий князь литовский Ольгерд Гедиминович привел под Москву свои войска. Он осадил город, в котором затворились князья Дмитрий и Владимир вместе со святителем Алексием, своими близкими и жителями Москвы. Под стенами Москвы Ольгерд встретил достойный отпор. Общие молитвы, рассудительность, мудрость и согласие, царившее среди защитников, а также крепкие стены, в которые вложила свои средства княгиня Мария, спасли город: литовцы были вынуждены отойти.

После снятия осады князь Владимир Андреевич сразу же установил контакты с новгородцами. По их просьбе, он оказал жителям Пскова помощь в борьбе с Ливонским орденом. В это время князю было только 16 лет. Но он имел мудрых наставников – духовного отца и благочестивую мать.

В столь юные годы Владимир был уже опытным воином, полководцем и опасным противником даже для таких стратегов, как великий Литовский князь Ольгерд. В 1370 году Ольгерд Гедиминович вновь пытался захватить Москву, но, узнав, что князь Владимир собрал войска и стоит у Перемышля, а его союзник князь Владимир Дмитриевич Пронский ведет на помощь Московскому княжеству рязанское войско [24], поспешил отойти. Литовский князь начал мирные переговоры с Дмитрием Ивановичем. Ольгерд решил породниться с Владимиром Андреевичем и выдать за него замуж свою дочь Елену. Это свидетельствовало об его уважении к Владимиру и укреплявшемся положении Серпуховского князя[25].

О том, насколько духовно преуспел к тому времени князь Владимир Андреевич, свидетельствует строка письма константинопольского патриарха Филофея, написанного им в 1370 году великому князю Дмитрию Ивановичу: «Также сын мне и брат твой князь Владимир, которого я очень люблю и высоко уважаю за его добродетели» [26]. Патриарх Филофей был духовным делателем, последователем святителя Григория Паламы, и его слова не являлись просто данью приличиям или некоторым дипломатическим ходом. Отзыв первосвятителя и подвижника – лучшая похвала матери, воспитавшей такого сына.

В 1371 году, в то время, когда Димитрий Иоаннович находился в Орде, в Московское княжество прибыли литовские послы с целью «докончати мир». Переговоры вел князь Владимир Андреевич. Тогда же состоялось оговоренное прежде его обручение с Еленой Ольгердовной, а в конце года, по возвращении брата из Орды, Серпуховской князь сыграл свадьбу [27].

Преподобный Сергий благословил князя Владимира на брак с Литовской княжной, провидя духом будущее. Княгиня Елена Ольгердовна, оказавшись в атмосфере живой веры и искреннего благочестия, и сама стала глубоко верующим человеком и духовной дочерью преподобного Сергия. В дальнейшем она помогала свекрови в устройстве Богородице-Рождественского монастыря. Именно ей княгиня Мария Ивановна завещала заботиться о созданной ей обители [28]. Это тем более удивительно, что Елена воспитывалась при языческом дворе, где понятия людей были прямо противоположными. Значит, к тому времени в ее душе произошли глубокие изменения. Многие из ее родных также стали православными христианами.

Впоследствии княгиня Елена пожертвовала обители из переданных ей по наследству Владимиром Андреевичем села Медкино, Дьяковское, Косино, а также Глебков сад, мельницу в устье Яузы и др. [29]

Великий князь Димитрий и его соратник Владимир Серпуховской много сил положили на обустройство Московского княжества, которое становилось центром государства. Они возводили новые города. Один из них – Серпухов, был основан Владимиром Андреевичем на месте одноименного поселения в 1374 году. Он повелел выстроить город из лучшей и прочнейшей в той местности древесины – дуба [30]. Князь Владимир Андреевич, наставляемый матерью, попросил преподобного Сергия основать в Серпухове монастырь в честь Зачатия Пресвятой Богородицы. Такие обители нередко основывали семейные пары в надежде обрести потомство. В это время у серпуховского князя все еще не было наследника [31]. Для будущей обители было выбрано место, называемое Высокое. Монастырь стал называться Высоцким.

Основателем монастыря, по желанию князя, стал преподобный Сергий, который специально для этого приходил в Серпухов. Первым настоятелем был один из лучших учеников Троицкого игумена преподобный Афанасий. Серпуховской Высоцкий монастырь стал одним из самых благоустроенных монастырей на Руси. В обители действовал общежительный устав [32] и имелась одна из лучших библиотек святоотеческих книг.

Ранее во владениях Серпуховских князей, по указанию Царицы Небесной, в 1360-1362 годах основал монастырь святитель Алексий [33]. Эту обитель создавал его келейник преподобный Варлаам Серпуховской. Княгиня Мария и ее сын дали разрешение на постройку обители и оказали содействие. Летописец говорит, что Владимир Серпуховской вообще был князем, любящим монастыри и «честь велику взъдая мнишескому чину» [34].

В житии прп. Сергия, написанного прп. Епифанием Премудрым, четыре раза упоминается об участии князя Владимира Андреевича в жизни Троицкой обители – будущей Троице-Сергиевой Лавры. В одном месте Епифаний Премудрый рассказывает о сослужении ангела преподобному Сергию. Когда преподобный Исаакий-молчальник спросил стоявшего с ним рядом отца Макария о том, кто сослужит игумену, тот ответил: «Не знаю, чадо, ужасное видение и несказанное я вижу, но думаю, чадо, что он с князем пришел». «Ведь тогда был Владимир в монастыре» − добавляет святой Епифаний, имея в виду князя Владимира Андреевича Серпуховского [35]. В других случаях агиограф не называет князя по имени, но историки определенно видят в князе, о котором он повествует, Владимира Андреевича Храброго [36]. Это рассказы о разоблачении слуги, попробовавшем «брашны и питии», посланные преподобному Сергию Серпуховским князем; о том, как князь прислал в Троицкую обитель все необходимое во время голода, и как он прибыл в обитель в то время, когда один поселянин никак не мог «признать» в скромном старце-труженике великого игумена Сергия.

Отношения между великим князем Димитрием Иоанновичем и преподобным Сергием не всегда были безоблачными. В некоторых вопросах, касающихся жизни Церкви, Троицкий игумен не считал возможным согласиться с правителем [37]. Такое неподчинение вызывало раздражение великого князя. Воссоединению отношений между ними способствовали княгиня Мария и преподобная Евдокия Московская, напоминавшие великому князю о том, кем является для Русской земли святой Сергий.

Святой и его духовные дети искали небесных, а не земных благ. По благословению преподобного Сергия князь Владимир Андреевич Храбрый сделал важный шаг. Он отказался от собственных прав на престол. В этом проявились его послушание духовнику, смирение перед двоюродным братом и его детьми, желание блага родной земле. Князь Владимир подписал три договорные грамоты (в 1362, 1371 и 1389 гг.), подтвержденные крестным целованием. В них он обещался никогда не претендовать на великое княжение и определил свое отношение к сыновьям великого князя Дмитрия Ивановича Донского, признав их право на наследование престола после смерти Дмитрия.

Для государственного мужа, любимого народом, обладавшего всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать выдающимся правителем, это был поступок. Так, благодаря твердому решению одного человека, страна получила возможность восстановить силы после кровавых междоусобиц и чужеземного ига, начать свое возрождение и объединение, установить порядок престолонаследия. Выбор, сделанный князем Владимиром Андреевичем, принес большую пользу и его душе. Во всем этом была несомненная заслуга его матери.

За время, предшествовавшее Куликовской битве, братья выстраивали отношения с русскими князьями, ставшими их соратниками. В 1374 году великий князь и его супруга пригласили преподобного Сергия на княжеский съезд, состоявшийся в Переславле. Здесь Евдокия Дмитриевна родила второго сына Юрия, и преподобный Сергий, по ее просьбе, стал крестным отцом княжича [38]. Из этого можно сделать вывод, что великий князь Дмитрий Иванович и его супруга Евдокия Дмитриевна уважали святого старца и испытывали к нему особо доверительные чувства [39].

По примеру двоюродного брата, Дмитрий Донской также привлекал Троицкого игумена для основания монастырей в своих владениях. Характерным примером является Успенский монастырь на Стромыни, заложенный в 1379 г. Настоятелем его стал ученик преподобного Сергия Леонтий [40].

Тем временем князь Владимир строит в Серпухове каменный собор в честь Святой Троицы, как бы подчеркивая, что идеи и устремления духовного отца ему близки. Закладка собора происходила незадолго до Куликовской битвы, 15 июня 1380 года, и на ней присутствовала княгиня Мария Ивановна [41].

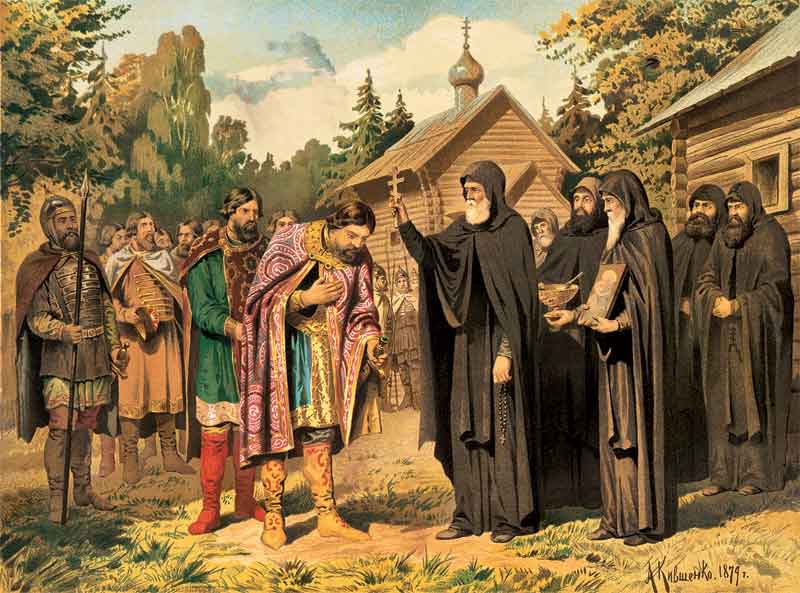

Как известно, преподобный Сергий благословил на битву не только князя Димитрия Донского, но и князя Владимира Серпуховского [42], пришедшего из Боровска со своими войсками [43]. В «Сказании о Мамаевом побоище» говорится, что братья получили благословение преподобного Сергия в воскресенье, в день памяти святых мучеников Флора и Лавра, и что они молились в этот день в монастыре за литургией.

Н. М. Карамзин пишет, что во время этого похода «каждый ревновал служить Отечеству: одни мечем, другие молитвою и делами христианскими. Между тем, как юноши и мужи блистали оружием на стогнах Москвы, жены и старцы преклоняли колена в святых храмах; богатые раздавали милостыню, особенно великая княгиня, супруга нежная и чувствительная; а Димитрий, устроив полки к выступлению, желал с братом Владимиром Андреевичем, со всеми князьями и воеводами принять благословение Сергия, Игумена уединенной Троицкой обители, уже знаменитой добродетелями своего основателя. <…> Летописцы говорят, что он предсказал Димитрию кровопролитие ужасное, но победу - смерть многих героев православных, но спасение великого князя; упросил его обедать в монастыре, окропил святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем Александра Пересвета и Ослябю, из коих первый был некогда боярином брянским и витязем мужественным» [44]. Среди молящихся и сопереживающих русским воинам мы видим скромную и незаметную, но великую духом Марию Ивановну, княгиню Серпуховскую.

…При впадении в Дон реки Непрядвы, 8 сентября 1380 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, состоялось Донское побоище, впоследствии получившее также название Куликовской битвы.

«Князь Владимир Андреевич принял самое деятельное участие в сражении. Об этом прямо свидетельствует московско-рязанский договор 1381 года, называющий полководцев русской объединенной рати: “А что князь великии Дмитрии и брат князь Володимер билися на Дону с Татары”. Владимир Андреевич принимал участие в разработке плана сражения, организации и расположении русских полков. Сам он возглавил правый фланг войска. Его полк правой руки был отправлен в засаду. Выступление засадного полка Владимира Андреевича решило исход сражения» [45].

В «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзин так описывает завершение судьбоносной для Руси битвы, показывая красоту души и смирение князя Владимира Андреевича Храброго: «Мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня, довершив победу, стал на костях, или на поле битвы, под черным знаменем княжеским и велел трубить в воинские трубы: со всех сторон съезжались к нему князья и полководцы, но Димитрия не было. Изумленный Владимир спрашивал: "Где брат мой и первоначальник нашей славы?"» [46]

Преподобный Сергий и близкие князей усердно молились о них и всем войске Богу, испрашивая победу русскому воинству. Их молитвами вожди русского воинства святой благоверный великий князь Дмитрий Донской и князь Владимир Храбрый вернулись с поля боя живыми. В честь великой победы было основано много храмов и монастырей, посвященных Рождеству Пресвятой Богородицы. В их числе – московский Богородице-Рождественский монастырь [47].

Преподобный Сергий своей молитвой помог князю Владимиру с княгиней Еленой, как когда-то княгине Марии Ивановне. Их первый сын Иван появился на свет в 1381 г. Вслед за ним родились Семен, Ярослав, Андрей, Василий и Федор. Князь Владимир Андреевич пригласил преподобного Сергия Радонежского на крестины своего первенца, «и крести его Киприан митрополит, да игумен Сергий, преподобный старец» [48].

В 1382 году, при неожиданном нападении на Русь нового правителя Орды хана Тохтамыша, князь Владимир Андреевич Храбрый отвез мать и жену в Торжок, а сам со своим войском занял оборону у Волока Ламского. Когда после взятия Москвы Тохтамыш разослал свои отряды брать другие русские города, один из отрядов подошел к Волоку Ламскому, однако был разбит Серпуховским князем. «Пострашены и биты», татары вернулись к хану, который после этого ускорил свой отход из Северо-Восточной Руси [49].

В 1385 году Рязанский князь Олег Иоаннович захватил и ограбил принадлежавшую Москве Коломну. Для великого князя Дмитрия и княгини Евдокии Коломна была особенно дорога, поскольку в этом городе состоялась их свадьба. Димитрий Донской послал против князя Олега рать во главе с князем Владимиром Храбрым. Однако рязанцы оказали сильное сопротивление. И лишь миротворческая миссия преподобного Сергия в Рязань привела к подписанию в конце 1385 года вечного мира между Москвой и Рязанью [50]. В том же 1385 г. великокняжеская чета вновь пригласила игумена Сергия для участия в крещении сына Петра, выразив этим свою благодарность и почитание [51].

В 1386 году произошел конфликт между московским великим князем и новгородцами, которые отказались от выплаты налогов. Димитрий организовал против Новгорода поход, среди его участников был и Владимир Андреевич. Союзники подошли близко к городу, но до кровопролития дело не дошло. Стороны примирились, и новгородцы заплатили великому князю 8 тысяч рублей в возмещение убытков [52]. Вопрос решился с участием князя Владимира Андреевича Храброго, которому новгородцы были многим обязаны.

Как зафиксировано в Русской летописи (Никонов список), в том же 1386 году [53] княгиня Мария Серпуховская основала свой монастырь. Племянник княгини Марии великий князь Димитрий утвердил начинание собственным государевым указом. Указ великого князя Дмитрия Донского [54] и существенная помощь Богородице-Рождественскому монастырю преподобной Евфросинии (Евдокии), которую некоторые историки даже считают основательницей обители [55], выражают духовную близость и благодарность великокняжеской четы по отношению к князьям Серпуховским. Первыми сестрами монастыря были вдовы и сироты погибших на Куликовом поле воинов.

Создание общежительного монастыря было делом не только новым, но и весьма трудным. На Руси общежительное монашество еще не получило широкого распространения. В основном, и мужские, и женские русские монастыри были особножительными [56]. В период междоусобиц и монголо-татарского ига, длившийся более ста пятидесяти лет, монашествующие вынуждены были приспосабливаться к разным обстоятельствам, что вело к ослаблению строгости жизни.

В обители княгиня построила каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы и кельи для себя и сестер. Она подала пример своей родственнице – преподобной Евдокии Московской, которая также создала монастырь и заложила в нем каменные храм и постройки [57]. Княгиня Мария Ивановна не пожалела средств для увековечения памяти о духовной победе веры и любви, совершившейся на Куликовом поле. Она желала, чтобы в созданном ей монастыре всегда совершалась молитва и не угасал подвижнический дух инокинь.

Имеются две версии о первоначальном местонахождении обители. Одна из них гласит, что первое время монастырь находился на территории Московского Кремля [58] и носил имя монастырь Рождества Богородицы на Рву. Так назывался храм Рождества Богородицы на территории Кремля, но тождествен ли он монастырю, неизвестно. Названию «на рву» есть и другое объяснение: ров – крутой берег Неглинки, а «труба» (монастырь назывался также и «Рождественский девичь, что на трубе») – пролом в стене Белого города, через который протекала река Неглинка. По второй версии, монастырь с момента основания располагался на берегу реки Неглинной, на окраине Кучкова поля, во владениях княгини Марии Ивановны [59].

Труды основательницы монастыря разделили преподобная Евдокия (Евфросиния) Московская и невестка Елена Ольгердовна (в монашестве Евпраксия). Все они свято хранили верность заветам преподобного Сергия и воплощали в жизнь его слово «Любовию и единением спасемся» и желали создать такую обитель, в которой царствовал бы дух Христовой любви, истинной молитвы и трезвения.

Точно неизвестно время принятия княгиней Марией схимы. Это событие произошло между 1386 и 1389 годами. Есть предположение, что она стала монахиней задолго до Куликовской битвы [60], а схиму приняла, когда устроила монастырь.

Строительство собора было завершено примерно к 1389 году. Он стал временем больших перемен для Руси и последним годом жизни схимонахини Марфы.

Начало года было омрачено разрывом между братьями-соратниками. Димитрий Иванович арестовал старейших бояр Серпуховского князя и послал их в заточение в различные места под Москвой. Разрыв произошел еще и потому, что великий князь отнял у Владимира Дмитров и Галич, переданные ему в удел в 1372 году. К счастью, благодаря усилиям и молитвам преподобного Сергия, святителя Киприана, святителя Феодора Ростовского, настоятеля Симонова монастыря преподобного Кирилла и матери Владимира Андреевича схимонахини Марфы, братьев удалось примирить.

Любящее материнское сердце тяжело переживало разрыв между сыном и племянником. Серпуховская княгиня опасалась продолжения на Руси раздоров и междоусобиц. Но она отреклась от мира и подвизалась в монастыре, поэтому не принимала уже участия в мирских делах. Схимонахиня Марфа возложила свою печаль на Господа и предалась горячей молитве. И Господь устроил все по Своей воле.

В конце марта 1389 года Владимир Андреевич подписал новый договор с великим князем. Димитрий Иоаннович в договоре называл Владимира Андреевича младшим братом и сыном. Он обязывал Владимира признать старшим братом своего сына-первенца Василия; требовал охранять великокняжеские владени; ограничивал судебные права Серпуховского князя в Москве и ее округе, а также право на сбор налогов в южных московских волостях [61]. Князь Владимир вновь проявил мужество и братскую любовь – он искренне примирился с братом и согласился со всеми его условиями.

В мае 1389 года схимнонахиня Марфа переживает новую скорбь. Умирает ее племянник, великий князь Димитрий. В это тяжелое время преподобный Сергий был приглашен ко двору и молился за отходящего в вечность князя. Святой благоверный князь Димитрий Донской преставился ко Господу 19 мая. Преподобный Сергий участвовал в его отпевании, поддерживал великую княгиню Евдокию и ее детей [62]

А зимой того же года, как повествует Рогожский летописец, «в Филиппово говение, месяца декабря в 2 день, на память святого пророка Аввакума, преставися раба Божия благоверная княгини Мария Андреева, мати сущи Владимеру, в черницах и схиме, наречно имя ей в мнишеском чину Марфа. И положена в церкви святого Рождества в честном монастыре, иже сама создала еще сущи в своем животе» [63] Так окончился земной путь схимонахини Марфы. Впоследствии над местом ее погребения был возведен придел в честь Сошествия Святого Духа на апостолов.

Достойный сын своей матери, князь Владимир Храбрый до конца дней верой и правдой служил великому князю Василию. Он умер в 1410 году, был оплакан русским народом и погребен в Архангельском соборе Московского Кремля [64].

* * *

Недалеко от обители, основанной схимонахиней Марфой, пролегает известная дорога, названная Святой. (Это путь, ведущий в Троице-Сергиеву лавру, и далее, на север, к Владимиру и Суздали). Можно сказать, что и вся жизнь княгини Марии Серпуховской, в схиме Марфы, была Святой дорогой – путем в вечность. Она не искала призрачного земного счастья, не прилеплялась сердцем к имениям и состоянию, удалялась от славы и почестей. Духовная дочь преподобного Сергия, она стремилась соединиться с Богом через покаяние и исполнение Его Воли, оказывая беспрекословное послушание духовнику. И, несмотря на жизненные испытания, она имела в душе мир, была мужественна, радовалась духом и служила примером для ближних. Следуя за Христом, схимонахиня Марфа достигла и многих привела туда, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Пусть Всеблагой Господь, назвавший Себя Путем, Истиной и Жизнью, упокоит ее душу и, ее молитвами, поможет и нам следовать за Собой.

авт.- сост. игумения Викторина (Перминова)

Материал из архива сайта.

О схимонахине Марфе можно также прочесть в рубрике "Основатели" //mbrsm.ru/category/osnovateli/:

Примечания:

[1] Морозова Л.Е., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН. Доклад «Княгиня Мария Ивановна Серпуховская». Международные Евфросиниевские чтения. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. 18 марта 2014 г. //mbrsm.ru/2014/03/18/knyaginya-mariya-ivanovna-serpuxovskaya/

[2] По словам кандидата исторических наук Е. Емченко, на основании исторических архивных документов. См. также: Токмаков И.Ф. Краткий исторический очерк Московского Рождественского девичьего монастыря. М.: Типография общества распространения душеполезных книг, 1881. С. 3; Православные обители России. Москва. Путеводитель. Москва: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, «Правило веры», 2000. С. 254.

[3] Мф. 5, 14.

[4] См. Мф. 7, 16-20.

[5] Морозова Л.Е. Доклад «Княгиня Мария Ивановна Серпуховская». Международные Евфросиниевские чтения. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. 18 марта 2014 г. //mbrsm.ru/2014/03/18/knyaginya-mariya-ivanovna-serpuxovskaya/

[6] Православная Энциклопедия. Т. 8. /Статья: Кучкин В.А. Владимир Андреевич Храбрый (Донской)/. http://www.pravenc.ru/text/159088.html; Морозова Л.Е. Святые угодницы. Указ. соч. С. 246. В названии княжества «Галицко-Дмитровское» имеется в виду Галич Костромской, Мерский (а не Волынский, т.к. было еще и Галицкое княжество на Волыни).

[7] Рогожский летописец // ПСРЛ. (Полное собрание русских летописей). Т. ХV. М.: Издательство «Языки русской культуры», 2000. С. 56. – Л. 278.

[8] Рогожский летописец // ПСРЛ (Полное собрание русских летописей). Т. ХV. М.: Издательство «Языки русской культуры», 2000. С. 44. – Л. 269; Морозова Л.Е. доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института истории РАН. Святые угодницы. М.: ООО «Издательство АСТ», 2014. С. 244.

[9] Прп. Евдокия (Евфросиния) Московская происходила также от князя Всеволода Большое Гнездо и его сына Ярослава Всеволодовича. Ее пра-прадедом был брат святого Александра Невского князь Андрей Ярославич Суздальский (некоторое время – великий князь Владимирский), прадедом – князь Василий Андреевич, дедом – князь Константин Васильевич Суздальский. Отец великой княгини Евдокии князь Дмитрий Константинович Суздальский был старшим в роду на момент правления в Москве юного Дмитрия Ивановича.

[10] Мазуров А.Б., Никандров А.Ю. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине ХIV – первой половине ХV вв. М.: «Инлайт», 2008. С. 28.

[11] Морозова Л.Е. доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института истории РАН. Святые угодницы. М.: ООО «Издательство АСТ», 2014. С. 246-247.

[12] Там же. С. 249.

[13] Морозова Л.Е. Доклад «Княгиня Мария Ивановна Серпуховская». Международные Евфросиниевские чтения. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. 18 марта 2014 г. //mbrsm.ru/2014/03/18/knyaginya-mariya-ivanovna-serpuxovskaya/

[14] Рогожский летописец// ПСРЛ. Т. ХV. Указ. соч. С.62-63 – Л. 282-282 об. Также см. Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т. IV. Глава Х: «[1353 г.] Летописцы наши сказывают, что вся Россия испытала тогда гнев Небесный: следственно и Москва, хотя они не упоминают об ней в особенности. Сие тем вероятнее, что в короткое время скончались там Митрополит Феогност, Великий Князь, два сына его и брат Андрей Иоаннович». http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm

[15] Морозова Л.Е. Святые угодницы. Указ. соч. С. 248.

[16] Православная Энциклопедия. Т. 8.

http://www.pravenc.ru/text/Владимир%20(Василий)%20Святославич.html

[17] http://www.hrono.info/geneal/ryuriki/geanl_rk_40.php

[18] Морозова Л.Е. Доклад «Княгиня Мария Ивановна Серпуховская». Международные Евфросиниевские чтения. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. 18 марта 2014 г. //mbrsm.ru/2014/03/18/knyaginya-mariya-ivanovna-serpuxovskaya/

[19] Морозова Л.Е. Святые угодницы. Указ. соч. С. 248. Мазуров А.Б., Никандров А.Ю. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине ХIV – первой половине ХV вв. Указ. соч. С. 241.

[20] См. Панова Т.Д. Историческая и социальная топография Московского Кремля в середине ХII– первой трети ХIV в. (опыт комплексного исследования). К проблеме формирования территории древнерусского города. АДД. М.: МГУ, 2003. // Мазуров А.Б., Никандров А.Ю.. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине ХIV – первой половине ХV вв. М.: «Инлайт», 2008. С. 242.

[21] Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т.V. Гл. I: «Андрей Константинович преставился в Нижнем: желая наследовать сию область и сведав, что она уже занята меньшим братом его, Борисом, Князь Суздальский (Дмитрий Константинович – прим. сост.) прибегнул к Московскому. Древнее обыкновение употреблять людей духовных в важных делах Государственных еще не переменилось: Св. Сергий, Игумен пустынной Троицкой обители, был вызван из глубины лесов и послан объявить владетелю Нижегородскому, чтобы он ехал судиться с братом к Димитрию Иоанновичу. Борис, утвержденный между тем на престоле ханскою грамотою, ответствовал, что князей судит Бог. Исполняя данное ему от Митрополита повеление, Сергий затворил все церкви в Нижнем; но и сия духовная казнь не имела действия. Надлежало привести в движение сильную рать Московскую: Димитрий Суздальский предводительствовал ею. Тогда Борис увидел необходимость повиноваться: выехал навстречу к брату, уступил ему Нижний и согласился взять один Городец; а Великий Князь, благодеянием привязав к себе Димитрия Константиновича, женился после на его дочери, Евдокии: свадьбу праздновали в Коломне со всеми пышными обрядами тогдашнего времени».

[22] См. Мазуров А.Б., доктор исторических наук, профессор, ректор Коломенского Государственного педагогического института. Доклад «Город Коломна в жизни великой княгини Евдокии». Международная научная конференция «Великая княгиня Евдокия и другие русские женщины в историческом формировании Российской государственности». Москва, 11 апреля 2007 г.

[23] Морозова Л.Е. Святые угодницы. Указ. соч. С. 250.

[24] См.: Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т.V. Гл. I.

[25] Морозова Л.Е. Святые угодницы. Указ. соч. С. 252.

[26] Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. IV. Приложение 11. М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. Книга третья. С. 425.

[27] См. Энциклопедия Куликова поля: Литературно-художественный журнал «Поле Куликово». Новомосковск Тульской области, 1996; Морозова Л.Е. Святые угодницы. Указ. соч. С. 252.

[28] Православные обители России. Москва. Путеводитель. Указ. соч. С. 254.

[29] Мазуров А.Б., Никандров А.Ю. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине ХIV – первой половине ХV вв. Указ. соч. С. 241, 249; Иеромонах Тихон (Яковлев), насельник Высоцкого мужского монастыря гор. Серпухова. "Елена Ольгердовна – княгиня Серпуховская". Доклад на Евфросиниевских чтениях (Богородице-Рождественский ставропигиальный монастырь, 18 марта 2014 г.) //mbrsm.ru/2014/03/17/elena-olgerdovna-knyaginya-serpuxovskaya/

[30] Рогожский летописец // ПСРЛ. Т. ХV. Указ соч. С. 106. – Л. 313; Энциклопедия Куликова поля: Литературно-художественный журнал «Поле Куликово». Новомосковск Тульской области, 1996.

[31] Морозова Л.Е. Доклад «Княгиня Мария Ивановна Серпуховская». Международные Евфросиниевские чтения. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. 18 марта 2014 г. //mbrsm.ru/2014/03/18/knyaginya-mariya-ivanovna-serpuxovskaya/

[32] См. Рогожский летописец // ПСРЛ. Т. ХV. Указ. соч. С. 107-108. – Л. 313 об.-314.

[33] Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Владычин-Введенский монастырь. СПб., 1890-1907.

[34] См. Рогожский летописец // ПСРЛ. Т. ХV. Указ. соч. С. 107. – Л. 313 об.

[35] Житие преподобного и Богоносного отца нашего Сергия Чудотворца и похвальное ему слово. Сергиев Посад: СТСЛ, 2005. С. 138-140.

[36] Мазуров А.Б., Никандров А.Ю. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине ХIV – первой половине ХV вв. Указ. соч. С. 14.

[37] Достоверно известно о следующих обстоятельствах, послуживших причиной напряженных отношений между великим князем Димитрием Донским и преподобным Сергием. Митрополит Московский Алексий перед своей кончиной выразил желание видеть своим преемником преподобного Сергия. Преподобный отказался. У князя же Димитрия был свой «кандидат» на митрополичий престол – коломенский священник Михаил (Митяй, как прозвали его на Руси), к которому князь был сильно привязан. Митяй был человеком представительным, красноречивым, но гордым и заносчивым. Димитрий приблизил его к себе, сделал его хранителем своей печати. Еще при жизни митрополита Алексия великий князь повелел в один день постричь Митяя в монашество, возвести в сан архимандрита и поставить настоятелем кремлевского Спасского (во имя Преображения Господня) монастыря. В летописи даже приводится ироничный отзыв современников по этому поводу: «До обеда белец сый, а по обеде архимандрит, до обеда ... мирянин, а по обеде мнихом начальник и старцем старейшина и наставник и учитель и вожь (вождь) и пастух» [ПСРЛ. Т. ХV. Рогожский летописец. Л.325 об. М.: «Языки Русской культуры», 2000. С. 126].

Димитрий не раз обращался к святителю Алексию, и посылал Владимира Андреевича для того, чтобы святитель благословил Митяя стать его преемником. Святитель долго противился этому, но, наконец, сказал, что Предстоятелем Церкви будет тот, кого утвердит Константинопольский Патриарх и изберет Собор епископов [Там же. Л. 325. С. 125.].

Преподобный Сергий поддерживал епископа Дионисия Суздальского, благочестивого архипастыря и своего духовного друга, как возможного кандидата на митрополичью кафедру – поддержать Митяя он, естественно, не мог. Митяй думал, что преподобный Сергий настроил святителя Алексия против него, и сильно враждовал на Троицкого игумена. Но, на самом деле, не только Преподобный, но и никто на Руси не желал видеть Митяя Первосвятителем, а иноки даже молили Бога спасти Церковь от такого митрополита [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. III. М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. С. 49.].

Когда святитель Алексий отошел ко Господу, Митяй самовольно возложил на себя белый клобук и другие знаки митрополичьего сана. Димитрий созвал епископов, чтобы избрать Митяя, но единодушия не было: святитель Дионисий Суздальский выразил протест, и избрания не состоялось. Тогда князь Димитрий стал посылать Митяя в Константинополь к Патриарху. Митяй был разгневан на преподобного Сергия как на сторонника епископа Дионисия, грозился разорить Сергиев монастырь по возвращении из Царьграда. Когда это известие дошло до Преподобного, он пророчески сказал: «Молю Бога, чтобы он не попустил Митяю разорить место сие и изгнать нас без вины. Митяй побежден гордостию; он грозит обители нашей, но сам не получит желаемого и даже не увидит Царьграда» [Никон (Рождественский), архиепископ. Житие преподобного Сергия Радонежского. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. С. 156].

Так и случилось: Митяй в дороге заболел и скончался. Святитель Дионисий хотел также отправиться в Константинополь, но был арестован великим князем Димитрием и посажен им под стражу. Святитель Дионисий прибег к помощи преподобного Сергия, и Преподобный поручился за него перед великим князем, что он не поедет в Константинополь в настоящее время. Великий князь отпустил святителя, и сначала он действительно не поехал в Царьград, но направился в Суздаль и Нижний Новгород. Но все же, через неделю, святитель Дионисий отправился в Константинополь [ПСРЛ. Т. ХV. Рогожский летописец. Л. 326 об. М.: «Языки Русской культуры», 2000. С. 127-128; Карамзин Н. М. История Государства Российского. М.: АСТ, 2006. С. 337; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. III. М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. С. 51-52.].

Все это не могло не вызывать гнева и раздражения великого князя на преподобного Сергия. Также преподобный Сергий поддерживал святителя Киприана, поставленного Константинопольским Патриархом на русскую кафедру; сохранились письма святителя к Троицкому игумену. Отношения князя Димитрия и святителя Киприана не складывались. При жизни великого князя святитель Киприан фактически не жил в Москве. Только после кончины великого князя Димитрия его супруга, преподобная Евдокия, возвратила святителя Киприана в столицу [Трофимов А. Небесная покровительница Москвы преподобная Евфросиния. Москва: Издательство «Паломник», 2007. С. 51-52].

[38] Приселков М.Д. Троицкая летопись. СПб. 2002. C.397;Рогожский летописец. Указ. соч. С. 108. – Л. 314.

[39] Морозова Л.Е. Доклад «Княгиня Мария Ивановна Серпуховская». Международные Евфросиниевские чтения. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. 18 марта 2014 г. //mbrsm.ru/2014/03/18/knyaginya-mariya-ivanovna-serpuxovskaya/

[40] Рогожский летописец. // ПСРЛ. Т. ХV. Указ. соч. С. 137-138 – Л. 332 об.-333.

[41] Морозова Л.Е. Святые угодницы. Указ. соч. С. 254.

[42] Морозова Л.Е. Доклад «Княгиня Мария Ивановна Серпуховская». Международные Евфросиниевские чтения. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. 18 марта 2014 г. //mbrsm.ru/2014/03/18/knyaginya-mariya-ivanovna-serpuxovskaya/

[43] Православная Энциклопедия. Т. 8. /Статья: Кучкин В.А. Владимир Андреевич Храбрый (Донской)/. http://www.pravenc.ru/text/159088.html

[44] Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т.V. Гл. I

[45] Православная Энциклопедия. Т. 8. М.: Церковно-научный центр "Православная Энциклопедия", 2004. С. 674. /Статья: Кучкин В.А. Владимир Андреевич Храбрый (Донской)/. http://www.pravenc.ru/text/159088.html

[46] Карамзин. Н.М. История Государства Российского. М.: АСТ, 2006. Т. V. Гл. I. С. 340.

[47] Мазуров А.Б., Никандров А.Ю.. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине ХIV – первой половине ХV вв. Указ. соч. С. 206.

[48] Рогожский летописец // ПСРЛ. Т. ХV. Указ. соч. С. 142 – Л. 335 об.; Приселков М.Д. Троицкая летопись. СПб. 2002. С. 421.

[49] Православная Энциклопедия. Т. 8. /Статья: Кучкин В.А. Владимир Андреевич Храбрый (Донской)/. http://www.pravenc.ru/text/159088.html ; Мазуров А.Б., Никандров А.Ю.. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине ХIV – первой половине ХV вв. Указ. соч. С. 241.

[50] Там же; также см. Рогожский летописец // ПСРЛ. Т. ХV. Указ. соч. С. 149 – Л. 340 об.; Морозова Л.Е. Доклад «Княгиня Мария Ивановна Серпуховская». Международные Евфросиниевские чтения. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. 18 марта 2014 г. //mbrsm.ru/2014/03/18/knyaginya-mariya-ivanovna-serpuxovskaya/

[51] Рогожский летописец // ПСРЛ. Т. ХV. Указ. соч. С. 150 – Л. 341.

[52] Православная Энциклопедия. Т. 8. /Статья: Кучкин В.А. Владимир Андреевич Храбрый (Донской)/. http://www.pravenc.ru/text/159088.html

[53] Токмаков И.Ф. Краткий исторический очерк Московского Рождественского девичьего монастыря. Указ. соч. С. 3; Русская летопись. Никонов список. СПб.: Изд. Имп. Акад. Наук, 1788. Ч. IV (до 1407 года). С. 192.

[54] Cм. Лебедева E. Богородице-Рождественский женский монастырь в Москве. http://www.pravoslavie.ru/put/3638.htm

[55] По словам доктора Церковной истории В. Петрушко.

[56] Епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Возрождение монашества на примере обители преподобного Сергия Радонежского. Доклад на XXII Международных Рождественских образовательных чтениях (Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 28–29 января 2014 года) http://monasterium.ru/index.php/publikatsii/doklady/851-22mrch/648-vozrozhdenie-monashestva-na-primere-obiteli-prepodobnogo-sergiya-radonezhskogo

[57] См. Мазуров А.Б. Доклад «Город Коломна в жизни великой княгини Евдокии». Международная научная конференция «Великая княгиня Евдокия и другие русские женщины в историческом формировании Российской государственности». Москва, 11 апреля 2007 г.

[58] Денисов Л. И. Православные монастыри Российской Империи. М., 1908. С. 505-506; Мазуров А. Б. Духовная грамота вдовы князя Владимира Андреевича Серпуховского Елены Ольгердовны // Вестник Коломенского государственного педагогического института. Коломна, 2006. С. 15; Мазуров А.Б., Никандров А.Ю. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине ХIV – первой половине ХV вв. Указ. соч. С. 206.

[59] Русские монастыри и храмы : историческая энциклопедия / Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. М., Институт русской цивилизации, 2010. С. 446. Паламарчук П.Г., авт.-сост. Сорок сороков: Краткая иллюстрированная история всех московских храмов. Кремль и монастыри. М.: «Астрель», «АСТ», 2008. С. 208. /в издании приводятся обе версии/; Православные обители России. Москва: Путеводитель. Указ соч. C. 250; Лебедева Е. Богородице-Рождественский женский монастырь в Москве. http://www.pravoslavie.ru/put/3638.htm

[60] Морозова Л.Е. Доклад «Княгиня Мария Ивановна Серпуховская». Международные Евфросиниевские чтения. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. 18 марта 2014 г.

//mbrsm.ru/2014/03/18/knyaginya-mariya-ivanovna-serpuxovskaya/

[61] Православная Энциклопедия. Т. 8. /Статья: Кучкин В.А. Владимир Андреевич Храбрый (Донской)/. http://www.pravenc.ru/text/159088.html

[62] Рогожский летописец // ПСРЛ. Т. ХV. Указ. соч. С. 156. – Л. 344-344 об.; Морозова Л.Е. Доклад «Княгиня Мария Ивановна Серпуховская». Международные Евфросиниевские чтения. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. 18 марта 2014 г. //mbrsm.ru/2014/03/18/knyaginya-mariya-ivanovna-serpuxovskaya/

[63] Рогожский летописец // ПСРЛ. Т. ХV. Указ. соч. С. 157 – Л. 345.

[64] Православная Энциклопедия. Т. 8. /Статья: Кучкин В.А. Владимир Андреевич Храбрый (Донской)/. http://www.pravenc.ru/text/159088.html

Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т. V. Гл. II: «[1410 г.] Сей знаменитый внук Калитин жил недолго и преставился с доброю славою Князя мужественного, любившего пользу отечества более власти. Он первый отказался от древних прав семейственного старейшинства и был из Князей Российских первым дядею, служившим племяннику. Кратковременные ссоры его с Донским и Василием происходили не от желания присвоить себе Великокняжеский сан, а только от смут Боярских. Сия великодушная жертва возвысила в Владимире пред судилищем потомства достоинство Героя, который счастливым ударом решил судьбу битвы Куликовской, а может быть и России. В Архиве наших древностей хранятся договоры сего Князя с Василием и завещание. Он возвратил племяннику города Волок и Ржев, взяв от него в замену Углич, Городец на Волге, Козельск, Алексин, не в Удел временный, а в наследственное владение, или в отчину, с обязательством, в случае смерти Василиевой, повиноваться его сыну как Государю верховному, ходить с ним самим на войну и посылать детей своих с полками Московскими. В духовной записи Владимир Андреевич поручает супругу и детей великому Князю; отказывает свою треть Москвы всем пяти сыновьям вместе, так, чтобы они ведали ее погодно; старшему сыну, Иоанну, дает Серпухов, Алексин, Козельск (а буде сей город снова отойдет к Литве, то Любутск) - Симеону Боровск и половину Городца: другую половину Ярославу, вместе с Малоярославцем (названным так от имени сего Владимирова сына) - Андрею Радонеж - Василию Перемышль и Углич - супруге Елене Ольгердовне множество сел (в том числе Коломенское, Тайнинское и славную мельницу на устье Яузы); ей же с меньшими детьми большой двор Московский (другим сыновьям особенные домы и сады). Свидетелями духовной были Игумены Никон Радонежский, Савва Спасский и 5 Бояр Владимировых».

Литература:

1) Аверьянов К.А., доктор ист. наук, сотрудник Института российской истории РАН. Сергий Радонежский: личность и эпоха. М., 2006.

2) Борисов Н.С, доктор ист. наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ. Сергий Радонежский. Изд. 3-е. М., 2006.

3) Голубинский Е.Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра: Жизнеописание преподобного Сергия; Путеводитель по лавре. Сергиев Посад: СТСЛ, 2012.

4) Денисов Л. И. Православные монастыри Российской Империи. М., 1908.

5) Житие преподобного и Богоносного отца нашего Сергия Чудотворца и похвальное ему слово. Сергиев Посад: СТСЛ, 2005.

6) Карамзин. Н.М. История Государства Российского. М.: АСТ, 2006.

7) Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. М.: Военное издательство, 1997. Репринтное воспроизведение издания: М.: Издание книгопродавца И.А. Морозова, 1893.

8) Куликовская битва. Задонщина. М.: «Дубль-В», 1995.

9) Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. III-IV. М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995.

10) Мазуров А.Б., доктор исторических наук, профессор, ректор Коломенского Государственного педагогического института. Доклад «Город Коломна в жизни великой княгини Евдокии». Международная научная конференция «Великая княгиня Евдокия и другие русские женщины в историческом формировании Российской государственности». Москва, 11 апреля 2007 г.

11) Мазуров А.Б., доктор ист. наук, профессор, Никандров А.Ю., кандидат ист. наук. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине ХIV – первой половине ХV вв. М.: «Инлайт», 2008.

12) Морозова Л.Е. доктор ист. наук, ведущий сотрудник Института истории РАН. Святые угодницы. М.: ООО «Издательство АСТ», 2014.

13) Назаревский В.В. Из истории Москвы. 1147–1915 годы: Иллюстрированные очерки. М., 1996 (репринт. изд. 1914).

14) Никон (Рождественский), Архиепископ. Житие преподобного Сергия Игумена Радонежского и всея России чудотворца. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, собственная типография, 1904.

15) Рогожский летописец // ПСРЛ (Полное собрание русских летописей). Т. ХV. М.: Издательство «Языки русской культуры», 2000.

16) Русская летопись. Никонов список. СПб.: Изд. Имп. Акад. Наук, 1788. Ч. IV (до 1407 года).

17) Русские монастыри и храмы : историческая энциклопедия / Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. М., Институт русской цивилизации, 2010.

18) Памятники литературы Древней Руси: ХIV-середина ХV века. М.: «Художественная литература», 1981.

19) Паламарчук П.Г., авт.-сост. Сорок сороков: Краткая иллюстрированная история всех московских храмов. Кремль и монастыри. М.: «Астрель», «АСТ», 2008.

20) Панова Т.Д. Историческая и социальная топография Московского Кремля в середине ХII – первой трети ХIV в. (опыт комплексного исследования). К проблеме формирования территории древнерусского города. АДД. М.: МГУ, 2003.

21) Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Т. 8. М. 2000.

22) Православные обители России. Москва. Путеводитель. Москва: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, «Правило веры», 2000.

23) Полное собрание русских летописей. Т. VIII; ХI.

24) Приселков М.Д. Троицкая летопись. СПб. 2002.

25) Собор Московских святых. Сборник житий / Сост. Мон. Иулиания (Самсонова). М.: Издательство «Сибирская благозвонница», 2006.

26) Токмаков И.Ф. Краткий исторический очерк Московского Рождественского девичьего монастыря. М.: Типография общества распространения душеполезных книг, 1881.

27) Трофимов А. Небесная покровительница Москвы преподобная Евфросиния. Москва: Издательство «Паломник», 2007.

28) Энциклопедия Куликова поля: Литературно-художественный журнал «Поле Куликово». Новомосковск Тульской области, 1996

Электронные ресурсы:

1) Морозова Л.Е., доктор ист. наук, ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН. Доклад «Княгиня Мария Ивановна Серпуховская». Международные Евфросиниевские чтения. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. 18 марта 2014 г.

//mbrsm.ru/2014/03/18/knyaginya-mariya-ivanovna-serpuxovskaya/

2) Иеромонах Тихон (Яковлев), насельник Высоцкого мужского монастыря гор. Серпухова "Елена Ольгердовна – княгиня Серпуховская". Доклад на Евфросиниевских чтениях (Богородице-Рождественский ставропигиальный монастырь, 18 марта 2014 г.) //mbrsm.ru/2014/03/17/elena-olgerdovna-knyaginya-serpuxovskaya/

3) Православная Энциклопедия. Т. 8. /Статья: Кучкин В.А. Владимир Андреевич Храбрый (Донской)/. http://www.pravenc.ru/text/159088.html

4) Карамзин Н. М. История Государства Российского.

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm

5) http://www.hrono.info/geneal/ryuriki/geanl_rk_40.php

6) Статья «Андрей Иванович (князь Серпуховской) https://ru.wikipedia.org/

7) Сказание о Мамаевом побоище. http://www.bibliotekar.ru/rus/29.htm

8) Епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Возрождение монашества на примере обители преподобного Сергия Радонежского. Доклад на XXII Международных Рождественских образовательных чтениях (Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 28–29 января 2014 года) http://monasterium.ru/index.php/publikatsii/doklady/851-22mrch/648-vozrozhdenie-monashestva-na-primere-obiteli-prepodobnogo-sergiya-radonezhskogo

9) Лебедева E. Богородице-Рождественский женский монастырь в Москве. http://www.pravoslavie.ru/put/3638.htm