29 декабря 2018 года исполняется 13 лет со дня блаженной кончины приснопамятного духовника обители протоиерея Бориса Николаева. Предлагаем Вашему вниманию статью о нем настоятельницы нашей обители игумении Викторины (Перминовой).

игумения Викторина (Перминова)

Наш духовный отец протоиерей Борис Николаев отошел ко Господу тринадцать лет назад, но нас не покидает чувство, что он рядом. И это на самом деле так. Батюшка всегда близок своей молитвой, любовью, словом, которое продолжает нас назидать. Часто сказанное давно, и в то время непонятое для нас слово, исполняется и понимается сейчас, спустя годы.

Каждый год в день кончины отца Бориса вспоминаются те уроки, которые он преподал своей жизнью. Он учил более всего собственным примером. Это была действительно знаменная жизнь. И хотелось бы рассмотреть еще одну ее грань. Бог и стремление к Царствию Небесному были для отца Бориса главным в жизни, не на словах, а на деле.

В нашей жизни, к сожалению, не всегда бывает так. Часто мысль о Боге и вечности оказывается где-то на заднем плане. Мы желаем еще чего-то достигнуть на земле: стать успешными, чем-то руководить, что-то значить, быть любимыми и ценимыми, чтобы к нашему мнению прислушивались, добиться человеческой справедливости (прежде всего, по отношению к самим себе). Нам небезразлично, хвалят ли нас за «достижения» или же не замечают их. И, в итоге, мы уклоняемся от нашей главной цели.

Отец Борис выбрал своей главной Целью Христа и созидал Царствие Божие в своей душе. Он говорил, что человек перейдет в иной мир и предстанет перед Богом в том внутреннем состоянии, которого достиг во время земной жизни, и в котором находится на момент кончины. И к смертному часу нужно всю жизнь себя готовить. Также он говорил, что не начало, а конец венчает дело. Для того чтобы, достигнуть поставленной цели, батюшка избрал путь борьбы со страстями, путь молитвы, трезвения, аскетического труда. Этот путь не обещает ни человеческой справедливости, ни беспечальной жизни, потому что противостояние царству тьмы всегда вызывает отрицательную реакцию врага рода человеческого. Но препятствия не останавливают подвижника. Отец Борис не поддавался унынию, не бездействовал, а стремился творить волю Божию, и, если на пути случалось и преткнуться, то поднимался и шел дальше. Эти уроки он усвоил из святоотеческих творений, более же всего – из трудов святителя Иоанна Златоуста.

О справедливости – такой, как мы ее понимаем, – в жизни отца Бориса говорить не приходилось. Он родился слабым, болезненным, рано потерял любившего его отца, не был особенно любим ни в своей семье, ни сверстниками. Родные не всегда пускали его даже в храм – место, где он чувствовал духовную отраду и успокоение. Но все эти обстоятельства были посланы Любящим Богом, чтобы Его будущий служитель более отдалился от мира, и чтобы его сердце безраздельно принадлежало Христу. И батюшка делал правильные выводы из обстоятельств жизни. Он научился молиться, принимать волю Божию и ни от кого не искал ни любви, ни справедливости, но сам стремился любить Бога и ближних.

В то время в жизнь людей ворвались революция, гражданская война, ломавшие человеческие судьбы события и перемены. И, несмотря на то, что окружающие предавались унынию и ропоту в тяжелых обстоятельствах, отец Борис благодарно хранил в памяти все доброе, что помогало ему в пути. Он помнил, как бабушка водила его причащаться в Иоанновский женский монастырь, и то, какой дух царил в этой святой обители, с какой любовью сестры относились друг ко другу, к приходящим в монастырь и к нему, маленькому ребенку. До конца своих дней он руководствовался наставлениями и примером своей духовной матери – сестры Иоанновского монастыря и регента монахини Людмилы. Она была подвижницей, строгой по отношению к себе и милостивой к ближним. Запомнились батюшке наставлявшие его священнослужители, их уроки и те святоотеческие книги, которые он имел возможность прочесть и усвоить так, что многое помнил наизусть до конца жизни.

Вступая во взрослую жизнь, Борис Николаев все более утверждался в избранном пути и видел своим призванием служение Богу. Такое решение в эпоху гонений на Церковь и верующих многим казалось удивительным или неразумным. Пожилые люди, а иногда и церковнослужители, говорили ему: «Что ты делаешь!? Разве ты не знаешь, что тебя ждет?» Но Борис нашел поддержку в лице будущей супруги – матушки Марии. Их единодушие выразилось даже в том, как Борис сделал предложение своей избраннице: он предложил ей «вместе идти к Царствию Божию». Проводившая высоко духовную жизнь, имевшая в свое время таких наставников как преподобный Гавриил (Зырянов) и архимандрит Симеон (Холмогоров), матушка Мария поддерживала духовные стремления отца Бориса и во многом была его наставницей.

30 марта 1935 года, в день память преподобного Алексия, Человека Божия, Борис Николаев принимает сан диакона. Последствия этого шага сказались скоро: по очередному сфабрикованному делу «о церковно-монархической контрреволюционной организации» отца Бориса вместе с «соучастниками» арестовывают. В тюрьме от него добиваются, чтобы он снял сан. Он отказывается и получает лагерный срок, который отбывает в Юрьевецкой трудовой колонии для инвалидов (ЮРИТК).

Отец Борис принимал все происходившее как ниспосылаемое от Бога. Он говорил, что те, кто в заключении роптал, впадал в уныние, охал и ахал «за что, за что», кончали плохо. По словам батюшки, и в лагере можно видеть помощь Господа, если стремиться жить по Его заповедям и исполнять волю Божию. Батюшка говорил, что его окружали люди, совершившие не одно преступление, которые что только ни творили. Он же не брал с них пример, но и не осуждал, а «делал свое дело» - веровал, молился, делал все доброе что мог. Он добросовестно трудился, исполнял то, что велело лагерное начальство, не из человекоугодия, не за страх, а за совесть. Если его просили, он делал и то, от чего можно было бы и отказаться, как например помощь дневальному в выносе покойников из барака во время эпидемии пелагры. Это удивляло, могло быть поводом для насмешек, но в итоге вызывало уважение. Во время лагерных работ батюшка внутренне обращался к Богу, молился за окружающих. А когда он вернул переплату из мизерной суммы денег, выдаваемой заключенным «на руки», к этому не остался безучастным даже начальник лагеря. Он вынес заключенному Николаеву благодарность за честность. Но «заключенному Николаеву» были нужны не благодарность и похвала, а мир совести и благодать Святого Духа – то, что невозможно приобрести ни за какие земные блага.

Сердцеведец-Господь не оставил батюшку без Своего попечения. Он спас жизнь Своему рабу, смягчив сердце представителя лагерного начальства. Начальник заметил заключенного Николаева, совершающего пасхальную утреню в ночь Пасхи около барака. В такие часы нахождение вне барака приравнивалось к побегу, и любой охранник мог расстрелять заключенного на месте, без предупреждения. Но начальник окликнул заключенного и спросил, что он здесь делает. Батюшка честно признался, что молится, и произнес пасхальное приветствие «Христос Воскресе», понимая, что терять ему уже нечего. Неожиданно начальник ответил: «Воистину Воскресе! Только никому ничего не говори. Быстро возвращайся в барак». Величие чуда может оценить тот, кто представляет себе эпоху, либо проходил через подобные испытания.

Здоровье батюшки в лагере было настолько подорвано, что он был близок к смерти. Однажды заключенные уже спустили его под нары как умирающего, а лагерный врач выписал «медицинский акт на смерть заключенного». Но отцу Борису явилась Царица Небесная и сказала, что он выздоровеет. Божия Матерь заповедала батюшке чтить Богородичные праздники, что он свято исполнял всю жизнь. Не случайно его рукоположение в священный сан совершилось в день празднования иконе Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов», 28 октября 1951 года. Ради пользы Церкви и его будущей паствы Господь и Его Пречистая Матерь сохранили отцу Борису жизнь в лагере. До конца своих дней, благодаря за освобождение и избавление от смерти, каждый вечер пятницы, или в субботу утром, батюшка неизменно читал акафист «Взбранной Воеводе победительная…»

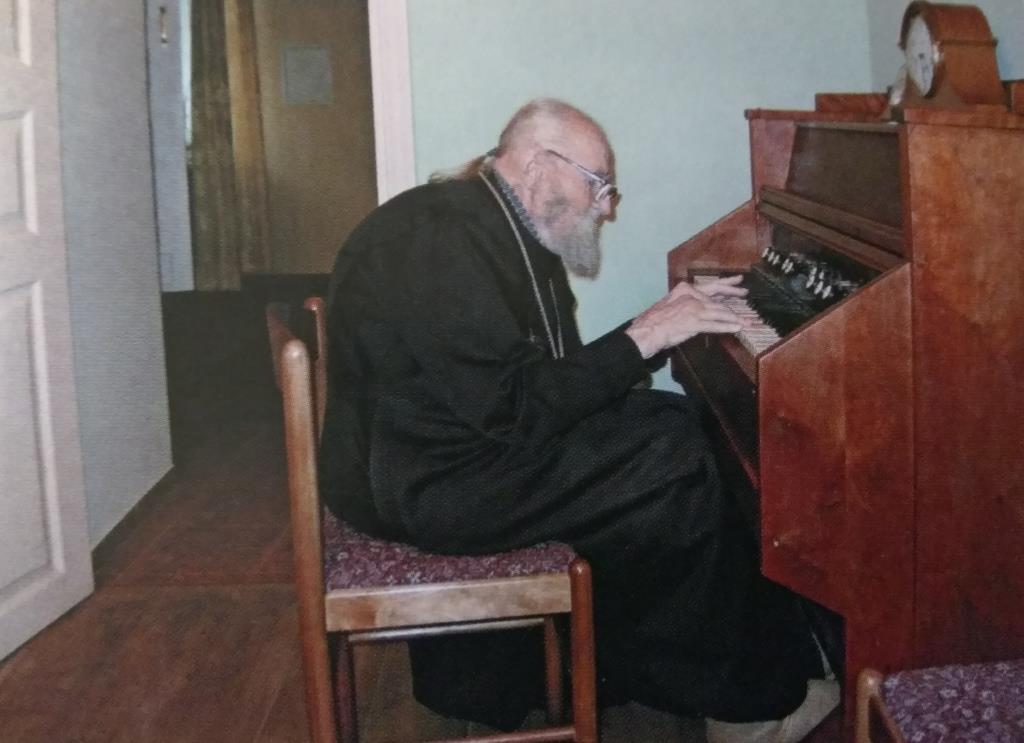

Господь привел отца Бориса быть священником на сельском приходе в селе Малые Толбицы. «1951 год – время послевоенной разрухи, - пишет батюшка в своей автобиографии. – Принял я храм в плачевном состоянии: одно облачение (фелонь, епитрахиль и поручи), 5 богослужебных книг, потир металлический, а прочие сосуды – дискос деревотокарной работы, лжица медная, чаша медная (не чищена со дня ее начала). В течение 5-и лет у них побывало пять священников… В духовном смысле очень большое влияние имел Спасово-Елеазаровский монастырь. Но все это было двадцать лет назад, а мне остались старички и бабушки, которые в храм ходить любили…» Храм отапливался одной печкой-«времянкой». Некому было печь просфоры, шить облачения, убирать снег, чтобы прихожане попали в храм на службу зимой (ведь это не город!) Все это стали делать отец Борис и матушка Мария. Батюшка смог отремонтировать храм, устроить теплый зимний придел, создать хор. Он любил древнее знаменное пение, досконально его изучил, но не отрицал и богатого певческого наследия последних трех столетий. Главными критериями церковности пения была для него близость по своему смыслу и настрою к осмогласию и молитвенность.

Протоиерей Борис за фисгармонией в своем кабинете. Богородице-Рождественский монастырь. Фото 2004 г.

Регент, распевщик, старейший знаменщик России, как называли его любители древнего пения, отец Борис начал, по благословению приснопамятого Патриарха Алексия I (Симанского), работать над магистерской диссертацией, посвященной знаменному распеву. Знаменный распев был для него не самоцелью, а средством, поддерживающим дух истинной молитвы. И это делание, как и следовало ожидать, вызвало противодействие. Возникали препятствия с защитой диссертации, с изданием рукописи, которая более 20-и лет пролежала «под спудом». (Зато эта рукопись, «Знаменный распев и крюковая нотация как основа православного русского церковного пения», без ведома ее автора, оказалась заграницей, была там издана и вошла в восьмерку лучших книг 1997 года). С точки зрения земного успеха, тема для диссертации была сложная, невыгодная и во многом непопулярная. Но она как нельзя лучше отражала стремление батюшки к Горнему миру.

Матушка Мария, пока была в силах, во всем помогала отцу Борису. Но с 1971 года она начала тяжело болеть. Приблизилось время ее кончины, последовавшей 22 ноября 1973 года. Умирая, матушка Мария сказала батюшке о том, что до того момента он был для своего прихода отцом, а она – матерью, а теперь ему придется стать для всех всем, но он должен быть для паствы более любящей матерью, нежели отцом.

Последние два года жизни матушка Мария давала батюшке важные наставления, которые он записал. Многие из них представляют собой аскетические правила: «Говори как можно меньше <…> Служи Богу и людям, как Святые Отцы учат. Строго держись их заповеди. Если сможешь – борись и стой за Православие. Ведь ты писал книгу по Златоусту, так? А что сделали с ним? Не бойся мучений. Кончишь мучеником – буду радоваться там. <…> Не открывай ворота (душу) всем и каждому. <…> Дурные мысли прочь гони. Смотри за собой, за своими нервами, когда находят раздражение и жестокость <…> Бойся этих минут и смотри за собой в оба. <…> Начальство почитай все <…> Никому не груби, всех привечай <…> «Умирать собирайся, а поле сей» <…> О «магистерке» своей не «треплись» (не волнуйся). Подал… Как хотят… Зачем тебе чины накануне смерти? <…> Ни в какую другую веру не бросайся. Наша вера самая правильная: так она и названа “Православная”, лучшее ее нет. Но и не хули другие веры: кто в какой родился, тот пусть и живет в ней».

Отец Борис сохранил все заветы своей матушки. После ее кончины он фактически один исполнял все обязанности по храму. Свой же пастырский долг он выполнял всегда безотлагательно: все жители окрестных сел знали, где живет священник, в любое время дня и ночи обращались с просьбами, и батюшка никогда и никому не отказал. Это был представитель старого поколения, с огромным чувством долга и ответственности перед Богом и людьми, с чувством патриотизма и верности своим идеалам. Отпусков у него не было: он не понимал, как можно «отдыхать от Бога», но в то же время никогда не осуждал тех, кто поступал иначе. Певчие храма со временем состарились и умерли, и батюшка всех их проводил «в путь всея земли». В конце служения в Толбицах Бог послал отцу Борису помощников, которых нужно было еще и воцерковить и научить всему, что необходимо для служения в Церкви. Самой же трудной задачей было наладить духовную жизнь чад, и батюшка смог это сделать. Одна из его духовных дочерей в воспоминаниях написала: «Батюшка никогда не принуждал меня, и я удивлялась, почему он меня не учит как в монастыре или школе. Теперь я поняла, что это был учитель Высшей школы».

Священнический дом, где жил батюшка, был уже ветхим: особенно это чувствовалось зимой, когда, как бы ни топилась печка, но под умывальником не таяла горка льда. Расстроенное в заключении слабое здоровье отца Бориса давало о себе знать, и в деревенских условиях ему никто не мог оказать помощь. Для батюшки это не было препятствием: он не искал лучших условий, но спасения души, и принимал ниспосылаемые жизненные обстоятельства. И Бог не оставил его.

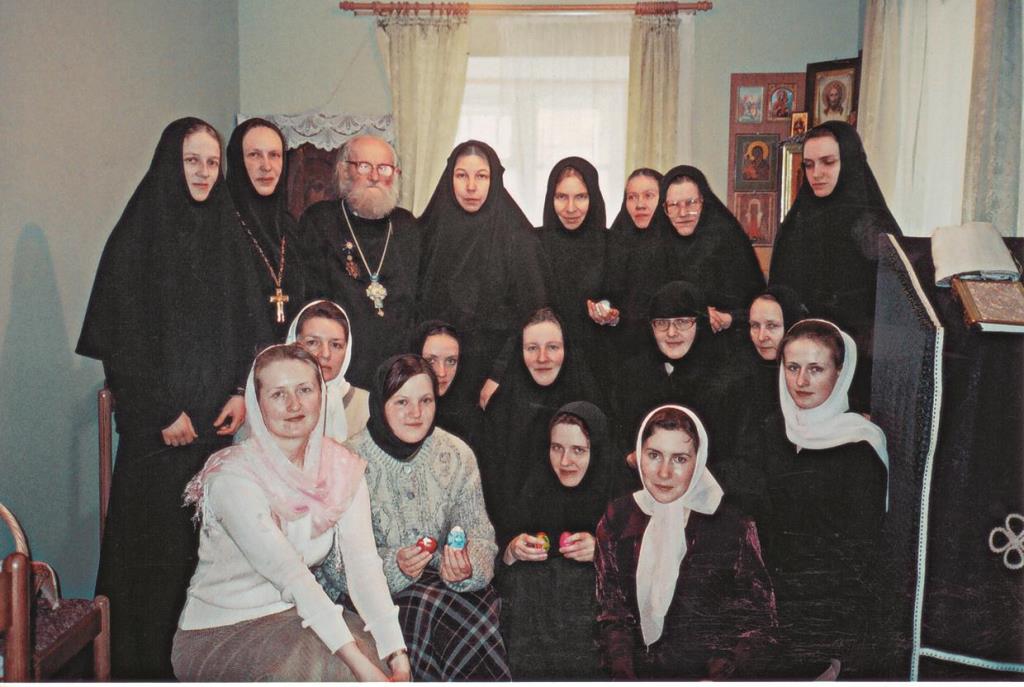

Протоиерей Борис оказался в нашей обители по Промыслу Божию. Господь указал на него через моего духовного наставника протоиерея Вениамина Румянцева и послал человека, который помог нам встретиться. Батюшка окормлял наш монастырь с 1994 года. В 1996 году, по благословению Святейшего Патриарха, несмотря на свой преклонный возраст и болезни, он принял послушание духовника обители, а в 2003 году переехал к нам навсегда. Он привнес в жизнь монастыря свою живую молитву, свое стремление к Богу, дух Христов. Бог даровал ему большую благодать, и он смог зажечь и в наших сердцах маленькую искорку от своего большого пламени Божественной любви. Обитель также помогала батюшке в его нуждах, чем могла, но мы нуждались в нем несравненно больше, чем он в нас. Он не только дал монастырской жизни нужный настрой и направление, но и учил нас буквально всему как неразумных детей. У отца Бориса было колоссальное терпение, огромная жертвенность, бездна смирения и великое послушание.

Отец Борис не был монахом, но об аскетической жизни знал все, потому что имел практический опыт такой жизни. Батюшка любил монашество, и большие надежды возлагал на монашество женское, указывая на пример Жен-мироносиц, первых поспешивших ко Гробу Спасителя. Он говорил, что, по Промыслу Божию, его жизнь началась и оканчивается в женском монастыре, где его окружают те же сестры во Христе, только с другими именами и судьбами. Конечно, мы очень далеко отстоим от тех Иоанновских сестер и других монахинь старинных обителей, которых знал батюшка: просто отец Борис искренне желал, чтобы мы унаследовали их дух и стремление к Небу. Самым же главным была всеобъемлющая любовь батюшки, которая всех нас согревала, покрывала и звала туда, куда всю жизнь стремился он сам – к Царствию Небесному! Не проходит ни одного дня, когда бы мы не вспомнили о нем и его любви.

Вечная память и вечный покой приснопамятному протоиерею Борису!

игумения Викторина (Перминова)

27 декабря 2018 г.