Перед праздником чтимого в обители образа Божией Матери "Спорительница хлебов" выпал первый снег. Снег недолго покрывал землю и кровли монастырских храмов и зданий - он растаял. Но нам удалось запечатлеть эти мгновения.

Сегодня вечером будет совершаться заупокойное богослужение. Дмитриевская родительская суббота для нашей обители - значимый день. Этот день поминовения усопших был установлен Русской Церковью после Куликовской битвы по просьбе святого благоверного князя Димитрия Донского. Он совершается ежегодно в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, приходящимся на 8 ноября (26 октября с. ст.). Так как монастырь основан в честь победы на Куликовской битве матерью героя этого сражения князя Владимира Андреевича Храброго, в обители ежедневно, а особенно в этот день, поминаются воины, на поле Куликовом за веру и отечество живот свой положившие.

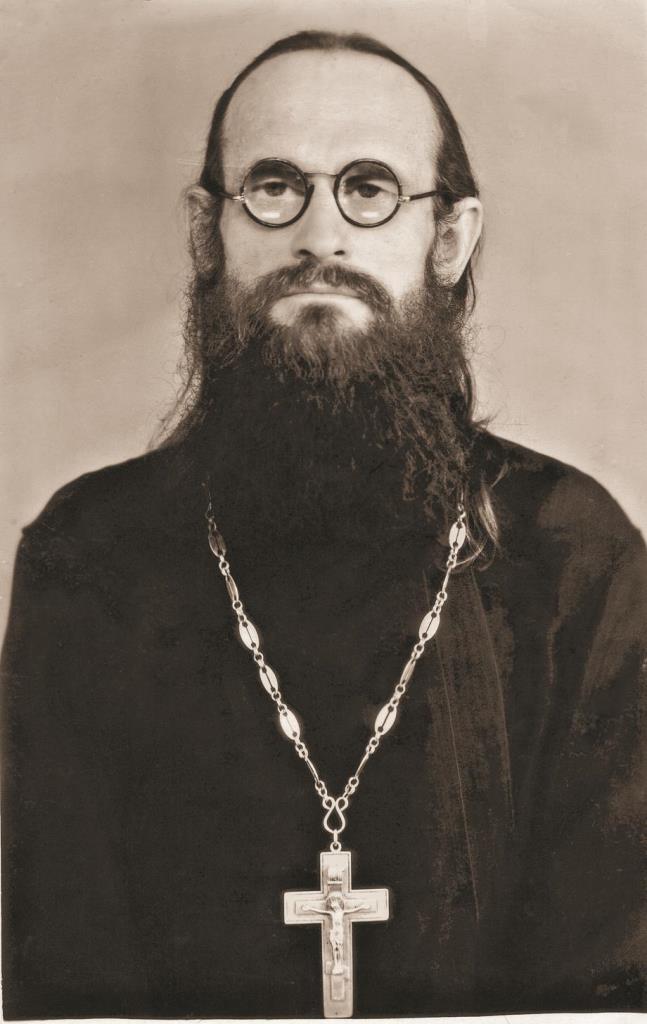

Также 28 сентября мы поминаем духовника нашей обители протоиерея Бориса Николаева, который был рукоположен в этот день в сан иерея. Хиротонию совершил митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков) 28 октября 1951 г. Батюшка помнил о том, что Царица Небесная всегда хранила его и спасла ему жизнь во время лагерного заключения, и особенно чтил образ Божией Матери «Спорительница хлебов». Он почитал эту икону еще и потому, что очень любил преподобного Амвросия Оптинского и всегда обращался к нему за помощью в духовническом служении.

Об отце Борисе можно сказать, что он был образцовым священнослужителем, который не жалел себя, жертвенно и бескорыстно исполняя свой священнический долг. Отпусков и выходных у него не было. Богослужения батюшка совершал регулярно и благоговейно, прекрасно знал Устав Церкви. Перед исповедью и даже требами он никогда не принимал пищу, как бы поздно они не совершались. К отцу Борису можно было обратиться в любое время дня и ночи – все знали, где он живет, как его найти. Батюшка говорил: «Уважительных причин для отказа от послушания могут быть две – если ты умер или прикован к постели». Однако столь высокие требования батюшка предъявлял, прежде всего, к себе или к тем, кто был к этому готов. Зная меру каждого духовного чада, он был последователем Того, Кто «трости надломленной не преломит и льна курящегося не угасит»...

Отец Борис был представителем того поколения людей, которое мы называем «старым поколением». Общими для людей этой формации были православное мировоззрение, истинный патриотизм и особая патриархальная культура воспитания. Послушание отца Бориса Священноначалию было безоговорочным. Например, когда правящий архиерей Владыка Евсевий попросил отдать в женский Елеазаровский монастырь из Толбицкого храма икону, которую батюшка сам заказывал и перед которой в конце каждой службы совершал молебен, отец Борис без всякого прекословия ее отдал...

Протоиерей Борис ощущал себя и гражданином своего земного Отечества. Он многое вытерпел на родной земле, но она оставалась для него Родиной. Государственный гимн батюшка всегда выслушивал стоя. Он повиновался властям «не за страх, а за совесть», оставаясь непреклонным лишь в вопросах веры. Вся отчетность по храму у него всегда была в полном порядке, налоги он платил, что называется, «копейка в копейку». Батюшке были свойственны бескорыстие и честность. Облаченный в священническую ризу, он в руки денег никогда не брал. Все пожертвования за требы он отдавал на храм...

Отец Борис окончил Ленинградскую Духовную Академию; работал над магистерской диссертацией на тему «Знаменный распев как основа русского православного церковного пения»; писал книги, статьи, ноты, распевал большим знаменным распевом стихиры. Батюшка имел от Бога дар управления хором, который в древности называли хейрономией или хирономией (от греч. χειρ – рука и νομος – закон): его руки невозможно было не послушаться. Он пел не только знаменное, но использовал все богатство церковных песнопений, руководствуясь при выборе их соответствием Богослужебному Уставу и молитвенностью. Нередко он выполнял и все работы по храму: сдержал в чистоте алтарь и всю церковь, расчищал зимой дорогу к храму, пек просфоры для богослужения.

Таким был духовник нашей обители, о жизни и служении которого можно прочесть на нашем сайте. Вечная память приснопоминаемому протоиерею Борису!

Фотогалерея:

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Первый снег. 27 октября 2017 г.

- Икона Божией Матери «Спорительница хлебов» в монастырской усыпальнице.

- Протоиерей Борис Николаев

- Икона Божией Матери «Спорительница хлебов»

- Отец Борис после окончания Ленинградской Духовной Академии. 1962 г.

- Отец Борис со старостой храма Елизаветой (справа от него) и прихожанкой Анной. Малые Толбицы. Конец 70-х гг.

- Иерей Борис и матушка Мария на своем приходе села Малые Толбицы. 1965 г.

- Протоиерей Борис Николаев на богослужении в честь Рождества Божией Матери в обители. Москва. 21 сентября 2003 г.

- Игумения Викторина и протоиерей Борис с сестрами и певчими обители. Пасха 2004 г.