По страницам книги епископа Арсения Жадановского "Воспоминания"

...Однажды, молясь у себя в келии, богомудрая строительница обратила особое внимание на одну из своих икон: Божия Матерь головным платком прикрывает и как бы от кого защищает Богомладенца, а Он, держа в руке кисть винограда — эмблему Святого Причащения, при котором не страшны никакие невзгоды, — из-под покрывала вглядывается вдаль, откуда, очевидно, эти невзгоды ожидаются.

Проникновенная матушка почувствовала, что образ сей является охранителем ее скиточка и насельниц, внушая мысль о необходимости постоянно молиться Царице Небесной и чаще прибегать к причащению Святых Тайн Христовых.

В чувстве благодарности и умиления она вместе с сестрами воспела Преблагословенной:

"К Богородице притецем, сущии в бедах, и святой иконе Ея тако возопиим: «О, Владычице мира, приими непрестанное и усердное благодарение наше, яко во дни лютых обстояний Ты, Всеблагая Мати, дивно крат верных рабов Твоих сохраняеши и от наветов злых человек незримо покрывавши»".

Некоторые из скитских сестер уже умерли. Жаль было с ними расставаться, однако воспоминание о них радует, утешает оставшихся насельниц, ибо отошедшие ко Господу явили собой пример доброй, святой жизни, за которую приходится лишь благодарить Спасителя.

Мария Семеновна Б., по принятии мантии монахиня Серафима, первая проложила путь в загробный мир для скитянок. Она поступила в скит в день его открытия. Близкая духовная дочь отца Анатолия Оптинского, Мария внешним своим видом, а главным образом, внутренним содержанием души, являлась олицетворением кротости. Послушание ее было церковное. Всегда ровная, покойная, тихо-радостная, она передавала свое настроение другим. Недолго, однако, Господь судил ей жить. В 1915 году Мария тяжело занемогла, у нее обнаружился рак груди. По исследованию лучших хирургов требовалась операция, иначе грозила неминуемая смерть, а главное, полное разложение при жизни, что было бы невыносимо для нее самой и окружающих.

Матушка благословила Марию обратиться за советом к отцу Анатолию, но тот не разрешил делать операцию и велел предаться воле Божией.

И вот Мария восемь месяцев молча, кротко, терпеливо переносила свою ужасную болезнь. Никто никогда не слыхал от неё ни звука ропота, одного только она боялась — как бы не началось предполагаемое разложение. И что же? Преподобный Серафим явил над ней чудо: рана покрылась какой-то корой, благодаря чему распад волокон тела был скрыт и не сопровождался теми неприятными явлениями, каких все ожидали.

Во время тяжких страданий скитский старец[20] постриг Марию в мантию с именем Серафимы. Тихо, с постоянной молитвой на устах отошла она ко Господу...

Мария, девушка-латышка, попала в Москву как беженка. На родине она прошла курс гимназии и, будучи лютеранкой, еще в детстве любила бывать в Рижском женском монастыре. Там ее заметили сестры, и одна из них приняла в ней участие. По приезде в столицу Мария поступила в Покровскую общину на фельдшерские курсы, а по окончании последних — в Серафимо-Знаменский скит.

В обители она показывала удивительный пример послушания: это был настоящий Досифей. К сожалению, молодая подвижница скоро умерла от сыпного тифа, проявив во время болезни необыкновенную веру. Она непрестанно читала молитву «Отче наш», а на голове, не снимая, держала открытым Святое Евангелие.

Когда ее спрашивали, почему она читает исключительно «Отче наш», Мария отвечала: «Люблю молитву Господню и, произнося ее, чувствую облегчение». — «А почему не расстаешься с Евангелием?» — «Я слышала — бесы трепещут от слова Божия, они не подойдут ко мне и перед смертью».

Последние слова ее были: «Помолитесь, Владыка и матушка, чтобы душу мою взяли Ангелы и поставили в Будущей Жизни поближе к вам. Мне так хочется никогда не разлучаться с вами».

Скончавшись с улыбкой на устах, Мария лежала в гробу с торжествующим видом, будто достигла чего-то высокого, почетного. Да так оно и есть. Умершая удостоилась принять православие, пожила хоть и немного, но богоугодно во святой обители, приобрела расположение сестер и отошла ко Господу чистой девой, не приразившейся скверне мира, — это ли не высокое достоинство, это ли не честь?!

С любовию вспоминаю редкую послушницу Марию. Она всегда радовалась при встрече с нами, как бы ожидая получить что-то приятное, — и получила: Господь сподобил нас неоднократно напутствовать ее перед смертью Святыми Тайнами и по смерти вместе с сестрами мирно, при воодушевленном молитвенно строгом пении надгробных гимнов проводить до могилы.

Шура К. Состоя после закрытия Чудова монастыря певчей в храме Христа Спасителя, как-то зимой простудилась, получила горловую чахотку и уже совсем больная поступила в Серафимо-Знаменский скит, где прожила только два года, успев, однако, принять иноческое пострижение с именем А.

При стремлении к подвигам у Шуры была необыкновенная вера к старцу: она интересовалась прошедшей жизнью своего наставника, высчитывала, когда и ей по его примеру надлежит принять монашество и тому подобное; кроме того, придавала значение не только каждому слову, но и каждому движению своего духовного отца. По ее мнению, не было ничего безразличного в его действиях.

Так, незадолго до своей кончины, чувствуя себя сравнительно хорошо, прибегает она, сильно расстроенная, к духовной матери и с плачем говорит: «Верно, я скоро умру».

Когда же матушка начала ее успокаивать и спрашивать, почему ей так кажется, та отвечала: «Я сейчас была в киновии, и старец предсказал мне скорую смерть. Он все ходил по комнате и озабоченно говорил: «Ах, Шура, что мне делать с тобой? Какая ты у меня больная!» Я говорю: «Да нет, Владыка, я сейчас совсем хорошо себя чувствую», а он не слушает и все одно и то же повторяет. Потом подошел ко мне и закрыл веки, как покойнику. Наверно, я скоро умру». И как матушка ни старалась ее утешить, Шура ушла убежденная в своей близкой кончине. И что же? Она действительно скоро слегла и, проболев двадцать дней, умерла.

Несмотря на свою тяжелую болезнь, Шура старалась быть примерной инокиней, строго наблюдала за движением помыслов, во всем открывалась духовной матери и свою исправность довела до конца. Между прочим, она усердно молилась преподобному Серафиму, чтобы ей не пришлось увидеть [закрытие скита][21]. Молитва ее была услышана — она умерла незадолго до этого.

Смерть Шуры надо также считать удивительной: в течение недели ежедневно напутствуемая Святыми Тайнами, она скончалась ровно в двенадцать часов ночи, в тот самый момент, когда в скитском храме инокини пели: «Се Жених грядет в полунощи».

Всем нам, невольно обратившим на это внимание, как-то ясно представилось, что юная подвижница, отошедшая ко Господу как бы даже не позванной, пошла прямо в Небесный чертог к Жениху Христу. Да будет сие так!

Игумения Нина. Весьма истерзанная жизнью, но призванная Богом к покаянию и исправлению. Окончив высшие женские курсы, она сначала занимала учительские должности, а потом, поступив в обитель, была даже настоятельницей одного большого монастыря.

После разного рода житейских невзгод, возымев искреннее желание спасаться о Господе, игумения Нина пренебрегла своим положением и поступила в Серафимо-Знаменский скит рядовой монахиней. Смирившись «до зела», она несла самые простые послушания, нередко получая замечания и укоры от сестер.

Вот вижу ее сторожихой скита... Для удобства наблюдения за последним сидит она на звоннице. Неуютно, холодно здесь, дождь, вьюга. Ветер обвевает ее со всех сторон и пронизывает тело, а она воодушевляется мыслью, что находится на столпе, и молитвой согревает свое сердце. Вижу ее совершающей обход скита ночью. Страх одолевает многих и не позволяет нести это послушание. Она с любовью охраняет святой скит, прочитывая в это время заученные наизусть акафисты и молитвы...

Вижу ее привратницей: тут нужно много терпения, спокойствия, бдительности, чтобы за каждой закрыть дверь, не пропустить звонка у святых ворот, уметь поговорить с пришедшим. Здесь постоянная опасность сделать промах и получить замечание от строгой матушки, что часто и бывало, но мать Нина безропотно, с покорностью выполняет и это возложенное на нее дело. Вижу ее, наконец, простой скитянкой, старающейся ничем среди других не выделяться — ни в пище, ни в одежде, ни в помещении. Всем она довольна и считает себя счастливой, живя в скиту, этом поистине земном рае.

Верим, что Господь не вменит уже матушке Нине тех прегрешений, в которых она так каялась и об изглаждении коих так усердно заботилась, неся подвиги терпения, самоуничижения и разного рода лишения.

Схимонахиня Михаила — тихая молитвенница.

В храме все свято, все принесено в дар Господу, но если не зажжены в нем лампады, то чувствуется неполнота, какая-то безжизненность. Так и в монастыре: все служат делу спасения души, все отдают себя в жертву чисту и непорочну Христу Спасителю. Но нужны там и особые подвижницы, дабы явиться неугасимыми светильниками, горящими пред Господом ради благополучия ближних. Без них в обители пусто, неприветливо...

Схимонахиня Михаила и была именно, как мы сказали, тихой молитвенницей скита. Между прочим, замечательна ее родная семья, которую можно назвать «монашеской», так как все члены ее в разное время определились в монастыри: отец — схимонах Григорий, мать — схимонахиня Пелагия, брат — иеромонах Пантелеймон, три сестры — монахини Серафима, Гавриила, Рафаила и, наконец, сама схимонахиня Михаила.

Отметим редкое настроение их матери: как только дети достигали двенадцатилетнего возраста, она сама отвозила их в обитель, за что имеет теперь от своих чад молитвенную память.

Мы раньше говорили, что матушка схиигумения Фамарь имела земных и Небесных покровителей, помогавших идти по спасительному пути жизни, ею избранному. Но вот она и сама достигла возраста совершенства, когда начала опекать и духовно поддерживать других.

Таким счастливцем оказался немощный инок[22], которому матушка предоставила возможность стать близко к ее скиту и пользоваться всеми его духовными благами.

Прежде всего, она устроила ему в лесу, близ обители, маленький домик — киновию, куда инок стал после трудных и ответственных занятий в столице удаляться для отдыха в полный затвор, с тем чтобы, набравшись там свежих сил, снова выходить на работу.

В приезды труженика матушка так обставляла его уединение, что оно ничем не нарушалось. Интересна инструкция, данная ею обслуживающей киновию сестре: последняя все должна была делать так, чтобы не показываться на глаза гостю, и он, всегда находя все в порядке — помещение убранным, обед принесенным — и не видя, кто это исполняет, удивлялся предусмотрительности мудрой своей попечительницы.

Да, поистине в киновии была полная изолированность от суеты мирской. А было время, когда целых полтора года ни одна душа не побеспокоила инока.

Помимо уединения, он живя в киновии, наслаждался чудной красотой природы. Пойдем и осмотрим ее.

На горке, где расположен скит, находится роща с самыми разнообразными деревьями. Тут, прежде всего, ты встретишь много беленьких березок, дружно растущих по две и по три вместе. Они как бы дают всякому проходящему близ них урок быть нравственно чистым, ни с кем не ссориться, со всеми жить в мире...

Находишь здесь и целые дубовые рощи. Сами по себе дубы суровы и жестки, но когда они собираются группами, то своими тенистыми ветвями создают чудный уголок, заманивая к себе летом, особенно в знойную пору, всякого таким приглашением: «Иди к нам и отдохни среди прохлады на зеленой мураве, ковром раскинутой вокруг нас...»

Растут по местам и липки. Недаром этим деревьям усвоено такое название: к ним невольно привязываешься, тянешься, особенно когда они зацветут и своим благоуханием наполнят окружающий воздух. Проходя мимо, почувствуешь чудный аромат и надолго остановишься, вдыхая его и отыскивая глазами виновницу его — нежную липку...

Попадаются и осинки. Какие они трусливые! То и дело дрожат, а иногда даже и плачут, роняя капли с листиков. Не потому ли осинки и ютятся по низинке, где так много влаги?

Разбросаны здесь еще высокие и средние сосенки поодиночке и семьями. Зимой и летом они зеленеют, а жизни в них все-таки мало: стоят как искусственно сделанные, но зато под ними всегда сухо и вокруг них много озона, столь необходимого для оздоровления надломленной груди.

Пройдя рощу на горке, спускаешься вниз и подходишь вплотную к лугу, покрытому множеством самых разнообразных цветов, даже таких, которые в культивированном виде встречаются в садах, — гвоздички, астры, петуньи, левкои и прочие. Хочешь пересчитать, подобрать различные сорта и в конце концов отказываешься за бесчисленным количеством их; но если ты художник, то можешь составить чудный букет, с которым не сравнится ни один магазинный.

Осматриваешься вокруг и не осмеливаешься продолжать путь, как бы жалея потоптать сотканный природой из живой флоры восхитительный ковер. Однако тебя влечет все дальше, и ты, осторожно ступая, подходишь к речке.

По берегам ее легко колышется от едва заметного ветерка еще свежий, не пожелтевший камыш и зеленеют заросли ивы, лозы, вербы, откуда массами вспархивают стаи птиц, которые порезвятся, пощебечут и возвращаются обратно.

В воде плещутся рыбки. Букашки, козявки, мошки, прыгуны, случайно попадая на стеклянную поверхность реки, производят на ней круги, которые постепенно расширяются и потом совсем пропадают... Кое-где на поверхности появляются кувшинки и начинают цвести водяные лилии...

«А вот уток-то и нет». Скажешь так, и тут же с криком выплывут они большой семьей из камышей...

Налюбовавшись вдоволь рекой, выйдешь на близлежащий бугорок, повернешься во все стороны и придешь в недоумение: на чем дольше остановить свое внимание? Так все привлекательно, живописно, заманчиво!..

Смотришь вправо и видишь сквозь кусты и разные деревья мельницу. Прислушиваешься и слышишь шум ее колес, чего раньше, увлеченный красотой природы, как бы не замечал.

И удивительное дело! Ничто, кажется, так не украшает берег реки, как водяная мельница, будто именно она является его существенной принадлежностью, отвоевав вечное право на это место...

Поворачиваешься налево — открывается новая картина. Видна даль... Сначала тянется на большое протяжение пестрый луг, окаймленный, с одной стороны, — точно лентой — рекой, а с другой — как широким кружевом — лесом; все это затем прерывается и замыкается невысоким плоскогорием, покрытым кустарником. Но это еще не все. Если пойдешь вдоль по бережку, мимо мельницы и дальше, то дойдешь до крутого подъема. Взойдешь на гору и очутишься так высоко, что невольно подумаешь: недаром скитянки называют это место «Кавказом».

Сядешь отдохнуть и любуешься открывающейся панорамой: внизу по камушкам бежит ручей, образовавшийся из знакомой уже нам реки после преграждения ее плотиной. Течет он мерно, непрерывно, приятно журчит, успокоительно действует на нервы. Хочется долго-долго быть здесь и вслушиваться в тихое журчание... Окинешь потом взором пройденное, оставшееся позади тебя пространство и увидишь где-то далеко-далеко и реку, и луг, и мельницу, больше того, кругозор настолько расширяется, что замечаешь за бугром село с церковью, а там бесконечные поля.

Имели ли вы когда-либо при себе бинокль? Если смотришь в его маленькие стекла, то все кажется лежащим вблизи, глядишь в большие — те же предметы отдаляются. Так и здесь: когда вы шли вдоль берега, перед вашими глазами постепенно проходили отдельные пейзажи, а взобрались на утес — и все ушло вдаль, что, однако, также представляет собой привлекательную картину, и именно для тех, кто детально изучил местность, а не для того, кто не знаком с ней.

Не менее очаровательны отдельные моменты в жизни той же скитской природы.

Как-то раз в мае нам захотелось ранним теплым утром выйти на балкончик вышки нашего домика, подышать воздухом, а вместе полюбоваться рощей.

Полумрак... Кое-где поют соловьи, но они постепенно замолкают, остается только один, да и тот скоро усталым голоском доканчивает свою чудную арию. На некоторое время перед рассветом водворяется ничем не нарушаемая тишина. Это какой-то особенный момент... Впрочем, он продолжается недолго: едва появляется заря, как все начинает оживать...

Прежде всего, быстро пролетая по лесу с одного места на другое, заявляет о себе иволга, как бы подающая всей природе сигнал к пробуждению. Вслед за этим начинают петь на селе петухи, вдали отзывается кукушка. Тут же, в берегах реки, подымают крики лягушки. Однообразно замычали коровы, заблеяли овечки, отправляясь на пастбище по зову пастушьего рожка. Доносится перекличка перепелов на близлежащих полях вместе с заливной песнею вьющихся к небу жаворонков.

В лесу одна за другой порхают с дерева на дерево, затягивают свои мелодии разнообразные птички; среди них различаешь скворцов, малиновок, пересмешников и особенно дроздов, выделяющихся своей трещоткой.

А солнышко все не показывается, хотя и близко к восходу. Ожидаешь его и думаешь: что же будет, когда оно появится, какое тогда произойдет оживление? И не обманываешься: когда всплывает дающее всему жизнь светило и лучи его начинают играть, все, что раньше проснулось, проявляет еще большую силу, энергию.

В довершение всего откуда-то появляется целая масса всяких пташек, начинающих щебетать в кустах на все лады самыми высокими тонами. Они пополняют лесной хор, а появившийся где-то дергач аккомпанирует, покрывая своим контрбасом уже всех.

Вот, думаешь, и даровой концерт, да еще какой чудный, гармоничный и очаровательный! Слушаешь его и никак не насладишься... Проходит час, другой, а ты стоишь, пока пение пернатых не начинает ослабевать, что наступает тогда, когда палящие лучи солнышка, поднимающегося вверх, заставляют всех укрываться в тени.

Освободившись от должности и пользуясь уединением, тот же инок, живя в киновии, изучал медицину, живопись, церковное пение и музыку. Заботливая матушка даже составила для него расписание уроков. Испытав духовную пользу от подобного рода благородных занятий, инок в своем дневнике запечатлел следующее:

Душа наша, будучи удобоподвижна, ищет развлечения и созерцания. К сожалению, мы часто дозволяем проявляться указанному свойству нашей души в грубочувственных удовольствиях.

Обрати же, христианин, свой просвещенный взор на природу и красоту ее, на жизнь животных, птиц и главным образом на то, в чем выражается высшее развитие человеческого духа, — святую поэзию, музыку, живопись, и ты настолько насладишься всем этим, что уже с легкостью откажешься от всего плотского, дурного, скверного.

Главное же утешение инок получал от ежедневного совершения в киновийном храме Божественной литургии, часто в присутствии одной лишь матушки, исполнявшей обязанности чтеца, певца и своим религиозным воодушевлением дополнявшей благодатную обстановку. Блаженны были те минуты!

Если молящийся в церкви народ много способствует подъему духа священнослужителя, то не менее благотворное влияние производит на него полное уединение. Здесь, никем не стесняемый, совершитель святой Евхаристии может свободно отдаться излиянию чувств и предстоять Господу, сколько душа того требует, не боясь кого-либо задержать, утомить.

Нужно знать: с литургией связаны два таких молитвенных момента, для которых трудно назначить определенное в смысле продолжительности время. Оно зависит от настроения пастыря и не входит в самый чин Таинства.

Первый момент — приготовление к службе. Чтобы более или менее достойно совершить ее, надо внимательно и проникновенно вычитать положенное правило, надо тайным покаянием примириться со своей совестью и испросить у Господа прощения во всех прежде бывших согрешениях, а это не всегда дается легко и скоро, иной раз приходится долгими воздыханиями успокаивать смятенное сердце.

Второй момент наступает после литургии, когда принесший Бескровную Жертву, находясь под небесным озарением, стремится поддержать и укрепить в себе воспринятое с совершением Божественных Тайн святое чувство благодарным взыванием к Спасителю, чтением Святого Евангелия.

По нашему мнению, подобного рода «духовное трезвление» должно продолжаться до тех пор, пока душа не насытится. Не удовлетворить означенной жажды — значит потерять, пропустить благоприятные для своего нравственного созидания минуты.

И вот служение в киновии позволяло не пропускать этих двух молитвенных моментов, а останавливаться на них вниманием.

К сожалению, инок по нерадению и духовному нечувствию, как сам сознается в дневнике, не пользовался такими счастливыми условиями... Только изредка Пастыреначальник Христос незаслуженно посылал ему светлые мысли и переживания.

Опишем теперь, каким общим утешением сопровождались приезды инока в киновию. Сколько тут каждый раз матушкой и сестрами бывало проявлено предупредительности, любви и преданности!

Гостя сначала вели в храм, где он, выслушав благодарственный молебен, благословлял и приветствовал собравшихся. Затем путника водворяли в тихом, чистом, уютном помещении, приготовленном заботами незабвенной строительницы скита.

Вспоминаю при этом следующий случай, доставивший всем беспокойство, а вместе сугубую радость.

Был летний теплый вечер. Инока и его друга, отца Серафима[23], ожидали в скиту с определенным поездом. Они же, задержанные занятиями, выехали из Москвы на час позже. Высланный на вокзал возница, не встретив гостей, один вернулся домой. Но прозорливая матушка, почувствовав духом, что паломники непременно должны приехать, повернула лошадку обратно к станции.

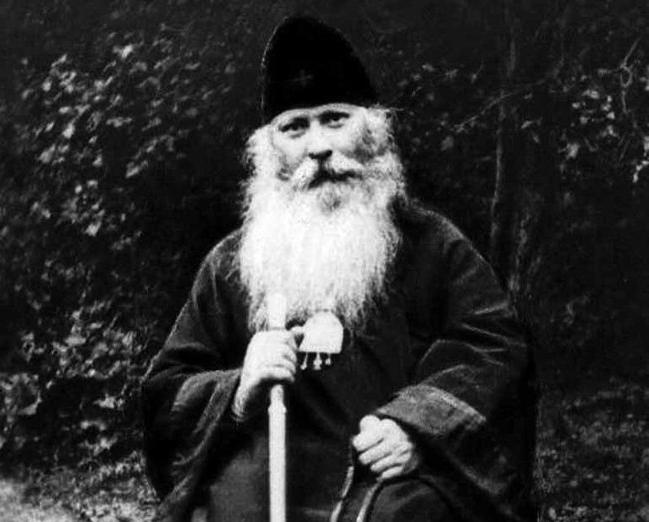

Священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский. Фото http://dpdmitrov.ru/news.html?id=1168

Тем временем пришел еще поезд и, как выяснилось по расспросам возницы, с него сошли два духовных лица, которые, оглядевшись кругом, — очевидно, ища извозчика, — пошли пешком по направлению к скиту, оставив свои вещи на хранение.

Посланный, стараясь, по крайней мере, хоть теперь угодить матушке, поспешил вдогонку, захватив багаж ушедших, но ни на дороге, ни дома их не обрел.

«Да где же они?» — спрашивали его все в один голос — «Очевидно, заблудились в лесу. Ведь прошло уже много времени, с тех пор как пришел последний поезд».

Обеспокоенная матушка немедленно же разослала сестер по роще на розыски, а гости, не подозревая, какое произвели волнение, шагали по густым и высоким кустам молодняка и решили наконец сесть на пенечки и ждать утра, занявшись молитвой Иисусовой.

По случаю пасмурной погоды сделалось совсем темно. Незаметно надвинулась полночь... По лесу разнесся знакомый голос скитского колокола, призывавший насельниц к полунощнице.

«Ну вот и хорошо, — сказали друзья, — теперь мы пойдем на звон и наверное доберемся до места».

Решение это, однако, оказалось смелым: пошли-то прямо, зато и препятствия начали встречаться, как говорится, носом к носу: то канавы, то бугры, то заросли, — а спустившись с горки, путники наткнулись на глубокие ямы с водой, так называемые «бочаги», в которых легко утонуть.

Пока в скиту раздавался благовест, странники, хотя и с большими затруднениями, часто падая и наталкиваясь на ветви деревьев, все же двигались вперед; когда же звон прекратился, они опять стали в тупик, куда идти... Посоветовавшись, друзья снова решили присесть и уже дальше ни в коем случае не путешествовать. Тишина действовала на них успокоительно, зато всякий шорох и движение вблизи вызывали страх.

Вдруг послышались невдалеке голоса...

«Кто же это там говорит? — переспросили друг друга странники. — Не станем о себе давать знать, давай лучше притихнем, а ну как это ходят недобрые люди? Слышишь, между ними кто-то даже басит?»

Тревога оказалась напрасной: то измученные долгими поисками скитянки со своим сторожем-стариком громко переговаривались между собой в надежде, что гости услышат и догадаются, что их ищут. И они не ошиблись: сначала друзья притаились, а потом, почувствовав своих, заявили о себе нерешительным голосом. И когда сестры от радости закричали, зашумели, они обнаружили свое присутствие.

Произошла наконец встреча. Вышедшие из дебрей путники теперь смело и легко пошли по проторенной дорожке, сестры же, не помня себя от радости, оглядывая со всех сторон найденных, перестали смотреть себе под ноги — и ну одна за другой натыкаться, спотыкаться и падать...

Описанное путешествие надолго запечатлелось в памяти скитянок, вызывая у них много веселости и восторга...

Неспешно, тихо, как бы подавленные печалью, матушка и сестры собирались в храм, получив от отъезжающего последнее благословение. Затем, окружив экипаж, они старались как можно удобнее усадить своего духовного отца, укрыть его от холода и ветра и до тех пор обыкновенно шли следом, пока пространство не скрывало из глаз любимого старца, в душе которого в это время также роилось много дум, чувств, переживаний, а главное, сожаление, что приходится покидать святой уголок, доставивший ему так много утешения, святого отдохновения, и возвращаться в шумную, поглощенную земными интересами столицу.

Мы упомянули о друге, с которым иноку пришлось прожить полтора года в киновии[24]. Это совместное пребывание было также одной из светлых страниц той эпохи.

Что может быть дороже искреннего, преданного и при том святого друга? Он в борениях, искушениях духовно поддерживает и помогает нравственно созидаться; он в унынии, в тоске, дурном, подавленном состоянии духа парализует всякую тугу; он в опасностях и тревогах рассеивает малодушие, робость, боязнь и страх; он в несчастьях, напастях, бедствиях облегчает остроту страданий; он во дни спокойствия и счастья привносит в сердце мир и благодушие.

Все это поистине испытал инок, живя с другом, являвшем собой пример молитвенника, благонастроенного монаха, даровитого и мягкого человека.

Трогательна, между прочим, была его любовь к птицам. Наделав у окна кормушек, он ежедневно приготовлял им на тарелках пищу, а вычитав у Брема, что зимой для поддержания в себе тепла птицы особенно нуждаются в жирах и даже с охотой глотают кусочки сальных свечей, стал прибавлять к пище и этого «снадобья».

Но вот однажды свечи попались, вероятно, отравленные; по крайней мере, птички, поклевав их, разлетелись какие-то слабые, вялые, а одна так и осталась, прижавшись к кормушке.

«Она заболела, — решил любитель пернатого царства, — ее нужно взять в келию и полечить».

Сказано — сделано: пташка приносится в помещение, кладется на подушку, отпаивается аконитом, но ничего не помогает. Вскоре она умирает, протягивая свои длинные ножки... Слеза капнула из глаз нежного друга, когда он, взяв птичку в руки, вынес ее в сад и там трогательно предал земле...

«Ведь я виноват в гибели милого Божьего создания, — горевал он, — накормил дурным салом».

Другой раз, весной, подсмотрев на сосне около одного курганчика гнездо дрозда, а в нем малых птенцов, друг из того же сострадания задумал в отсутствие самих родителей откармливать их, благо гнездо легко можно было достать рукой. Несколько раз он это проделывал, и все проходило благополучно. В один весенний день, внезапно налетев, мать застала нежелательного для нее благодетеля в тот самый момент, когда он, накатав мягких шариков из хлеба, хотел вложить один из них в раскрытый клюв птенчика.

Такое вмешательство не понравилось хозяйке гнезда, и она, воспылав ревностью, покружилась некоторое время в воздухе с тревожным криком и начала раскидывать свое жилище, а детенышей выбрасывать вон...

Отошедши в сторону, друг с ужасом наблюдал жестокую расправу. Подобрав затем несчастных, еле живых птенцов, он понес их домой в надежде выкормить их, заменив им мать. Но не тут-то было: птенцы совсем перестали есть, так что пришлось отнести их на старое место и оставить на произвол судьбы...

Очень сожалел друг о всех этих неудачах, и, чтобы более не повторять при уходе за птичками роковых ошибок, вместе с иноком серьезно занялся изучением книг Брема, откуда можно почерпнуть много интересных и полезных сведений. Оказывается, пернатые не любят, когда человеческая рука касается гнезда, они в таком случае переносят свое жилище на другое место или даже его разоряют.

Там же, у Брема, подробно говорится об индивидуальных особенностях разных птиц. Дрозды, например, устраивают гнезда на опушке леса и являются как бы сторожами его, предупреждая каждый раз своей трещоткой всех пернатых его обитателей о приближающейся опасности, вроде появления коршуна и тому подобного. Пересмешники не имеют в пении собственного мотива, а заимствуют его у других птичек, даже у соловья, подражание которому выходит у них слишком смешным и неудачным. Грачи и другие перелетные птицы собираются осенью группами на полях, лугах, долинах как бы для сговора и потом уже большими стаями, точно по чьему-то приказу, подымаются и отправляются в теплые края.

Птички, обитавшие близ киновии, настолько привыкли к своему кормильцу, что, когда он выходил и особыми звуками созывал их, массами со всех сторон слетались на его зов, весело щебеча и порхая.

Инок считал для себя незабвенными дни и часы, проведенные с другом. Вместе они исходили все лесные тропинки, ведя разговоры о высоких духовных предметах; вместе и дома, в тишине вечеров, при свете лампады много беседовали, делились своими переживаниями, облегчая тем душу и сердце. Вместе они, что всего дороже, молились и ежедневно сообщались со Христом Спасителем в Божественной Евхаристии.

Хотелось бы никогда не разлучаться с другом, но пришло время, когда по воле Божией последний был призван на святое делание — пасти стадо Христово.

Уезжая, при прощании друг сказал иноку следующие дорогие, никогда не забывающиеся слова: «Мне ничего не жаль. Я на все готов и все оставляю спокойно, только с тобой расставаться в такое скорбное время тяжело и больно, милый ты мой Арсений...»

Но главную духовную поддержку инок получил от своей незабвенной попечительницы, самоотверженно ему служившей. Когда по обстоятельствам времени всякий носящий духовный сан стал нежелательным гостем, она безбоязненно приютила его, не раз предостерегая от разного рода опасностей. Особенно замечателен следующий случай.

Инок и друг его, ставшие «странниками и пришельцами на земле», погостив немного в скиту, задумали провести зиму в Б.<елопесоцком> монастыре С.<ерпуховского> уезда.

В тот же день, как они уехали, сердце матушки заныло предчувствием, что тучи собираются над головами ее любимых пастырей и что надо их скорее отозвать.

Всю ночь матушка в тревоге ходила по келии и только одно повторяла: «Боже мой, зачем я их отпустила, — им там грозит большая опасность», и никто из окружающих не мог ее успокоить.

На другое утро с первым же поездом она послала верных сестер за уехавшими с наказом без них не возвращаться. Друзья, однако, с большим трудом согласились вернуться обратно. Подшучивая над матушкой, они решили пробыть в скиту дня два и снова отправиться на прежнее место, но намерение их не осуществилось: за это время было получено неожиданное известие, что там в день их отъезда, вечером, произошло событие, которое должно было подвергнуть странников тяжелому испытанию.

Мы привели лишь один из многочисленных примеров той нежной заботы, которую матушка проявляла и проявляет в отношении инока, будучи для него поистине Ангелом Хранителем. Она принимает, кажется, все меры к ограждению его от всяких невзгод, душевных и телесных, к сожалению, часто получая укоры от беспокойных его духовных чад, не понимающих святого служения ее их же старцу и отцу.

А попечение матушки о благополучии инока идеально чистое, евангельское. Она часто повторяет ему: «Лучше мне тебя потерять, чем увидеть изменившим Православию, истине и правде», или: «Я счастлива следовать за тобой, когда вижу тебя на высоте духовного призвания, а малейшее, самое даже минимальное уклонение от него, бывает убийственно для тела, а главное, для души моей. Я хочу видеть тебя действительно во святых...»

***

Серафимо-Знаменский скит просуществовал всего двенадцать лет. Он был закрыт и уничтожен большевиками в 1924 году. Сестры разошлись в разные стороны. Матушке удалось найти небольшой дом в поселке Перхушково, и она поселилась в нем с десятью сестрами. В отдельном домике помещался священник (иеромонах Филарет [Постников]). Матушка, десять сестер и батюшка - двенадцать человек, "по числу апостолов Христовых", - говорила матушка.

Жизнь в Перхушкове наладилась приблизительно, как и в скиту. Многие приезжали к матушке за советом, наставлением.

В 1931 году матушка была арестована вместе с несколькими сестрами и батюшкой. В тюрьме с нею вместе была ее верная послушница. В камере, где находилась матушка, были разнородные заключенные - и политические, и уголовные. Как-то удалось отделить угол для матушки в общей камере чем-то вроде занавески. Уголовницы часто шумели, начинали петь неприличные песни, но когда матушка просила их перестать, они замолкали - все уважали ее. Когда матушка получала передачи, она оделяла всех, кто был в камере, и все принимали это от нее как бы в благословение.

Схиигумения Фамарь (Марджанова) Портрет работы П.Д. Корина. http://likrus.ru/abc_database/object/4598

После приговора матушку сослали в Сибирь, за двести верст от Иркутска. Нечего и говорить, какое это было трудное и утомительное путешествие. В конце пути матушке пришлось идти пешком. С нею в ссылку поехала ее послушница Нюша, простая девушка, любящая и самоотверженная. Известно, что матушка жила в простой крестьянской избе, где ей за печкой был отведен угол. Хозяин этой избы и его сын Ванюша очень полюбили матушку. Уже вернувшись из ссылки, матушка переписывалась с ними, послала в подарок Ванюше отрез на рубашку. А он ей написал: "Жаль, что Вы уехали от нас. У меня теперь баян, я весь день играю, вот Вы бы послушали". Читая это письмо, матушка говорила с улыбкой: "Вот, пожалел меня Господь!"

Как она вынесла тюрьму и три года ссылки при своих больных ногах, с уже обнаружившимся туберкулезом?! Ей помогла ее вера, сила воли и огромная выдержка.

В ссылке матушка должна была, как все административно высланные, два или три раза в месяц являться в местный комиссариат расписываться. Комиссар сначала принимал ее очень сурово, если не враждебно. Но весь облик матушки, какая-то духовная сила, светившаяся в ее глазах, постепенно влияла на этого человека; изменился его суровый тон, он стал иногда разговаривать с матушкой. А когда кончился срок ссылки, и матушка в последний раз пришла в комиссариат расписываться, комиссар тепло простился с ней, сказал, что жалеет, что больше ее не увидит. Матушка ушла, но, отойдя немного по дороге, оглянулась и увидела, что комисcар вышел на крыльцо и провожает ее взглядом.

Матушка давно болела легкими. В ссылке болезнь ее ухудшилась, ей было очень трудно и плохо. В письмах к своим ближним она все повторяла, что хотела бы "вернуться к своим бережкам". И Господь, выполнил ее желание, она чудом осталась жива и "вернулась к своим бережкам".

Ссылка матушки кончилась в 1934 году, весной. Она вернулась и поселилась в маленьком домике в дачном поселке около станции Пионерская Белорусской железной дороги. Она была уже очень больна. В ссылке у нее появились признаки туберкулеза горла; болезнь постепенно уносила ее силы.

Скончалась матушка 10/23 июня 1936 года. Отпевал ее на дому Владыка Арсений. Похоронили ее в Москве, на Введенских горах, недалеко от могилы о. Алексея Мечева.

Могила матушки и теперь цела и в полном порядке. На могиле стоит белый деревянный крест, в который вделаны две иконки - Знамения Божией Матери и прп. Серафима. На нижней перекладине по благословению Владыки Арсения сделана надпись: "Веруяй в Мя имать живот вечный".

Источник: Арсений (Жадановский), еп. Воспоминания. М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского института; Братство во имя Всемилостивого Спаса, 1995. С. 137-149.

http://true-orthodox.narod.ru/library/book/Arseny/memory/7_famar.html

Послесловие: Храм святителя Николая Чудотворца в Бирюлево

Фото и изображения: http://likrus.ru/abc_database/object/4598

http://true-orthodox.narod.ru/library/saints/Arseny.html

http://dpdmitrov.ru/news.html?id=1168

Примечания:

[20] Скитский старец — Владыка Арсений.

[21] Серафимо-Знаменский скит был закрыт в 1924 году.

[22] Владыка Арсений говорит о себе.

[23] Речь идет о епископе Арсении (Жадановском) и архимандрите Серафиме (Звездинском), впоследствии епископе Дмитровском.

[24] В 1918-1919 годах.