Прожившая многие годы на территории нашей обители в советские годы Наталья Дмитриевна Морозова поделилась со священнослужителем монастыря иереем Димитрием Комаровым своими воспоминаниями. Ее рассказ был опубликован в книге о монастыре "Любовь и единение" (М., 2009) [1]. С глубокой благодарностью автору воспоминаний за предоставленные материалы, продолжаем развивать один из проектов сайта и предлагаем Вашему вниманию этот интересный документ.

Я родилась в Москве 23 сентября 1929 г. в семье глубоко порядочных и честных тружеников (отец – Визикин Дмитрий Семёнович (1886−1954), мать – Яковлева Вера Константиновна (1904−1978)), проживших значительную часть своей жизни, после закрытия Рождественского монастыря (1922), в 7 корпусе на втором этаже справа. Моё физическое и духовное возрастание протекало на этой исторически-священной земле.

Мой отец, будучи участником Первой мировой войны, получил тяжёлое ранение в Галиции, выжил и вернулся в активную жизнь благодаря врачебному мастерству знаменитого русского хирурга Спасокукоцкого. После закрытия монастыря его территория была избрана как вполне удобное место, где нашли свое пристанище многие инвалиды войны. Они создали разнопрофильные производственные мастерские: столярные, слесарные, художественные, по пошиву одежды. В них они могли зарабатывать себе на жизнь.

В то же время на правах жильцов в монастыре оставались в своих кельях некоторые монахини, добывавшие себе пропитание вышивкой, стеганьем одеял и др. Их отличало от всех остальных великое трудолюбие и скромность.

Во всех монастырских строениях люди жили очень скученно. Все они в дореволюционном прошлом принадлежали к различным социальным группам, начиная с интеллигентов – специалистов разных профилей, отставных военных, а также людей, владевших определённым материальным состоянием, которые жертвовали деньги на монастырь, и заканчивая (по современной терминологии) бомжами.

Интеллигенции предоставляли жилые помещения повышенной комфортности. В двадцатые-тридцатые годы значительная часть монастырской территории была застроена какими-то неприглядными пристройками, стены которых прилегали вплотную к храму, и в этих пристройках тоже жили люди. Центральная часть территории монастыря, как я узнала позже, была кладбищем. Доступа туда не было: оно было огорожено фундаментальным забором. Всё разнообразие жизни протекало как бы по периметру монастырских строений. Даже на так называемом «заднем дворе» (за одноэтажными кельями) в дровяных сараях, устраивались жилища.

В храме Рождества Богородицы было общежитие, где протекала бурная жизнь, особенно по вечерам. Здесь пили, веселились под гармошку, кричали, дрались. На месте исповедальни жила большая еврейская семья с множеством детей, которые принимали активное участие в жизни детей и подростков, а их на монастырской территории было великое множество. Дом № 20 по Рождественке славился в то время далеко не доброй репутацией.

В храме Иоанна Златоуста первоначально устроили «культурный центр» – клуб. Здесь проводились какие-то собрания, показывали кино. Фильмы могли смотреть взрослые и дети. Затем в храме обосновалась непонятная для жителей научная лаборатория, разрабатывающая идею подземного сжигания угля и получения полезной тепловой энергии. Доступ внутрь помещения для посторонних был закрыт.

Храм Казанской Божией Матери перестроили под жилые помещения. В бельэтаже и на втором этаже жила привилегированная публика, а в полуподвале размещался детский сад, который я посещала, и жило несколько семей татар.

С 1935 г. начались работы по подготовке строительства общеобразовательной школы в центре монастыря. Жилые строения были отделены от строительной площадки высокими дощатыми заборами, что внесло значительные затруднения в жизнь взрослых и детей. Началось выкорчёвывание многолетних деревьев, росших на кладбище. Они падали с каким-то особым стоном. Им было мало места, на отведённой заборами территории. Родители строго настрого запрещали детям появляться на стройплощадке. Однако, любопытство брало верх, и в заборах появлялись лазы.

Рытьё котлована под застройку привело к варварскому вскрытию захоронений. На поверхности земли появилось большое количество частей человеческих скелетов, особенно черепов, которыми мальчишки играли в футбол. Иногда распространялись слухи о находке золота и других ценностей, но этому коренные жители монастыря уже не верили.

Осенью 1936 г. школа была торжественно открыта и ей был присвоен № 240 Дзержинского района г. Москвы. Я начала посещать её с сентября 1937 г. и окончила 10 классов в 1948 г., получив аттестат зрелости. 240 школа пользовалась доброй славой. Время делало своё дело, жители монастыря взрослые и дети приобрели другой внутренний и внешний облик. Во дворе было много мест, где росла трава, и здесь располагались шахматисты, было организовано место для игры в волейбол, лапту и др. С горки от школы, которая была построена на насыпном холме, дети и подростки катались на санках.

***

Через много лет, по просьбе одного из священнослужителей храма Рождества Пресвятой Богородицы, мне пришлось обратиться к этим воспоминаниям. Всё написанное выше расположилось в хронологической последовательности. Однако, отдельные яркие эпизоды своей жизни на территории монастыря, которая закончилась в 1955 г., когда я сменила адрес и переехала на Новослободскую ул., мне хотелось бы отразить в этом контексте. И конечно, это прежде всего тяжёлые годы войны 1941 - 1945 гг.

Во время воздушных налётов на Москву всем гражданам полагалось быть в бомбоубежищах. В районе ул. Рождественки таким местом был подвал под колокольней. Со стороны улицы в подвал вела короткая лестница и тяжёлая кованная железом дверь. Со стороны двора туда можно было попасть, прыгнув в довольно глубокий люк, а затем пролезши в согнутом положении в специально вырубленное в толстой стене отверстие. К счастью, эти «упражнения» закончились после победы наших войск под Москвой. Тогда же прекратились воздушные тревоги, и вскоре был отменён режим светомаскировки. В течение осенне-зимних периодов 1941−42, 43−44 гг. на территорию монастыря не подавалось электричество, поэтому в жилых постройках не было воды, за ней приходилось ходить к центральным воротам, где из стены 3 строения был выведен кран. Вода текла тонкой струйкой, и очередь за ней двигалась медленно.

Необходимо отметить, что во время бомбовых налётов на Москву ни одна фугасная бомба не упала на святую территорию, хотя вокруг слышались громкие звуки разрывов. Осенью 1941 г. многокилограммовая фугасная бомба упала на гараж КГБ, который располагался на территории между Большим Кисельным и Варсанофьевским переулками. Тогда на территории монастыря в жилых домах были выбиты оконные стёкла.

Занятия в общеобразовательных школах Москвы начались с I сентября 1942 г. В таком же режиме начала работать 240 школа. Электричества в жилых домах монастыря не было. Уроки приходилось готовить с коптилкой. Несмотря на такую, казалось бы, невыносимую жизнь, русская культура продолжала существовать на пределе возможного. Работали многие кинотеатры, где помимо юмористических фильмов, над которыми зрители могли от души посмеяться, показывали фильмы патриотической, военной тематики.

Зимой 1943 г. среди московских школьников старших классов был объявлен конкурс на лучшую письменную работу по истории Москвы. Конкурс «Москва – столица нашей Родины» возглавлял Александр Александрович Игнатьев (1877-1954) дипломат, генерал-лейтенант, писатель, служивший до 1917 г. в царской армии, с 1937 г. – советский генерал, автор книги воспоминаний «50 лет в строю», которая выдержала три издания (последнее 1959 г.).

Я была хорошей ученицей и две преподавательницы, по литературе и истории, уговорили меня нашу школу представить на этом конкурсе. Я выбрала тему «История Рождественского монастыря». Моё отроческое воображение нафантазировало много: как звонят колокола, как народ идёт молиться и т.д. И хорошо, что я тогда не знала, о том что можно было поплатиться за такие фантазии. Работа заканчивалась верой в то, что настанут времена, когда монастырь обретёт свой прежний вид и высокое духовное предназначение. Значительно позже я поняла, что мою работу в школе никто не правил и она попала прямо в жюри. К большой радости и крайнему удивлению моя работа была оценена второй премией. Я получила в подарок книгу «Избранные произведения М.Ю. Лермонтова» с автографом самого генерал-лейтенанта А.А. Игнатьева. Всю свою жизнь я бережно храню эту дорогую для меня книгу.

***

Особого внимания заслуживают насельницы-монахини Рождественского монастыря. По моему мнению, это какой-то особый род людей. При всех тяготах жизни вообще, они сознательно принимают на себя обет особой ответственности перед Богом. После закрытия монастыря некоторым его насельницам было разрешено остаться на жительство в стенах обители.

Матушка Нектария жила в одноэтажном здании бывших монашеских келий (8 строение кв. 92) со своей напарницей более молодой по возрасту. Как говорила моя мама, ей было сто лет. Мои родители относились к ней с особо большим уважением. По большим церковным праздникам её навещало много Божьих людей. Она умерла после войны в 50-е годы.

Среди монахинь особо выделялась одна очень волевая, для всех, кто с ней общался, она была Клавдией Ивановной (8 строение, кв. 98). По-моему, она была начальствующей среди всех, к тому времени малочисленных, насельниц. Значительно позже, когда я стала посещать начавшиеся богослужения в храме Рождества Богородицы, которые совершал отец Герасим, я заметила, как быстро росло количество людей, души которых истосковались от отсутствия храмов для общения с Богом. Одна из прихожанок, назвавшая себя Натальей Ивановной, сказала мне, что матушка Клавдия была одной из лучших в Москве мастериц по пошиву священнического облачения. К сожалению, моё общение с Наталией Ивановной не имело продолжения. (Воспоминания Наталии Ивановны Таратуниной можно прочесть здесь)

В одной келье с Клавдией Ивановной жила монахиня Стеша (Стефанида). Та очень трогательно относилась ко мне. Брала с собой в булочную на ул. Петровку и покупала мне маленькую буханочку бородинского хлеба, которую я съедала по дороге домой. Эти воспоминания детства мне очень дороги и по сей день.

Монахиня Фрося (Ефросинья) была золотошвейкой (8 строение кв. 94). Целыми днями её можно было видеть у окна, склонённой над огромными пяльцами. Она вышивала золотыми нитями знамёна из дорогих тканей. Сюжетами её вышивок была советская символика.

Заметной личностью была Лидия Леонидовна Макшакова – бывшая монахиня (8 строение кв. 100). После закрытия монастыря она вышла замуж за милиционера в офицерском звании. Она воспринималась всеми как человек материально обеспеченный. Среди ближнего окружения жителей Лидия Леонидовна славилась как высококлассная стегальщица одеял. И её главными заказчиками были дипломатические представительства в Москве. У неё был сын Евгений, который учился в 240 школе, где и я, но в старших классах. Его фотография не сходила с доски почёта отличников. Перед началом войны он окончил 10 классов и пошёл добровольцем на фронт. Где-то очень вскоре пришло известие о его гибели. Через некоторое время от тяжёлой болезни умер муж. Лидия Леонидовна осталась одна и до конца своей жизни была в состоянии вечной скорби. Её опекуном стал друг погибшего сына, которого звали Дмитрий, но он умер раньше своей опекаемой. Она скончалась в конце 60-х начале 70-х годов в Москве, по другому адресу, куда её увёз опекун. Помимо монахинь, в этих одноэтажных кельях (8 и 9 строения) жили и мирские люди.

Моя мама работала в регистратуре гомеопатической поликлиники вместе с монахиней Викториной, которая хранила у себя ценные иконы из храмов Рождественского монастыря (строение 4).

Пространство между восточной стеной и 8, 9 строениями называлось у нас «задним двором». К восточной стене были пристроены дровяные сараи. Отопление было дровяным почти во всех корпусах, за исключением храма Казанской Божией Матери и 1 строения, где жила привилегированная категория людей. На заднем дворе было много зелёных насаждений. У каждого перед окнами был свой палисадник. Стены между окнами и заборчики были обвиты диким виноградом. К концу июля в большом количестве зацветали многолетники – Золотые шары. Это был очень красивый уголок монастырской территории со своей особой атмосферой.

Южная монастырская стена отделяла задний двор от особняка с высокими окнами, украшенными красивыми шторами. В окнах второго этажа сверкало множество хрустальных люстр. Всё это резко контрастировало с тем, что было на заднем дворе. Вдоль стены всегда дежурила охрана. Детьми мы бегали везде, но приближаться к этому месту боялись.

Как говорили взрослые, там жил один из страшных палачей России Г.Г. Ягода (1891-1938). Он был генеральным комиссаром госбезопасности с 1935 г., одним из главных исполнителей массовых репрессий. Расстрелян в 1938 г.

***

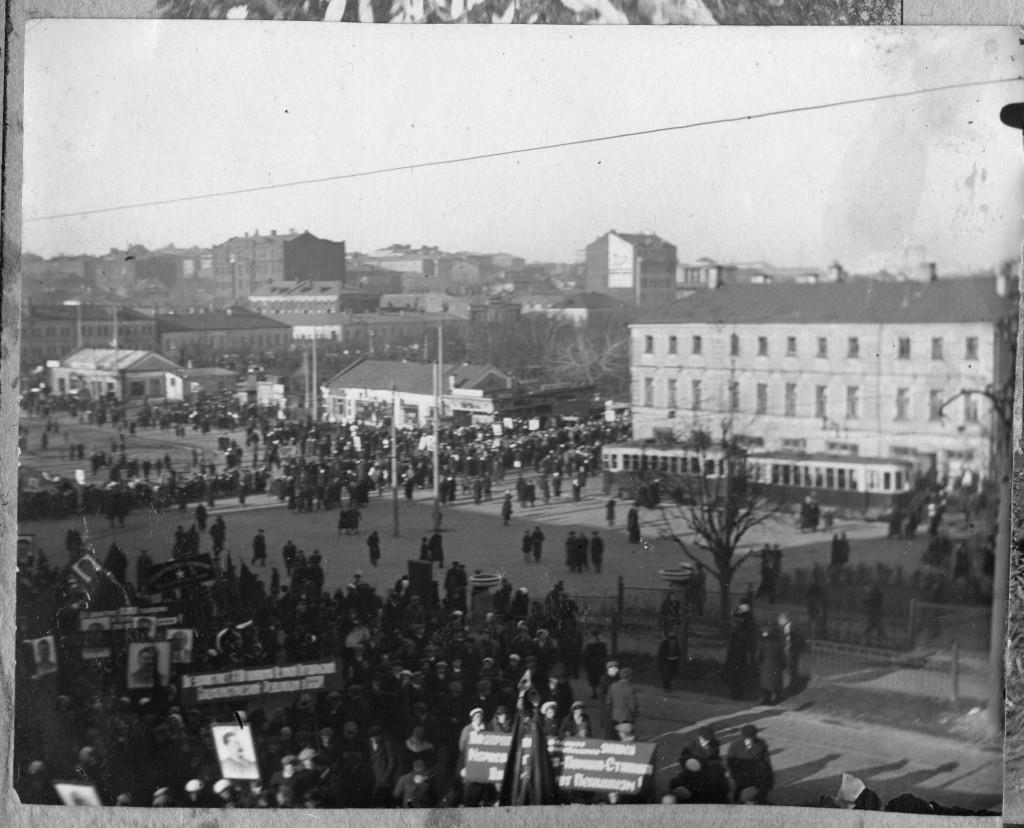

5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин. Государственная организация его похорон была осложнена рядом событий и прежде всего гибелью массы людей у северо-западной башни монастыря. В то время спуск от Сретенских ворот до Трубной площади не был асфальтирован. Его выстилала булыжная мостовая. Вся Трубная площадь тоже была выстлана булыжником (в годы войны, там располагался дровяной склад, и по особым талонам окрестные жители получали положенные им сырые дрова). Снегопады, перемежавшиеся дождями, сделали этот спуск очень скользким, и в то время в Москве ещё не было отлаженной службы, следившей за состоянием городских дорог.

Со смертью Сталина жители Москвы были охвачены массовым психозом. Многие хотели непременно посетить Колонный зал Дома Союзов в Охотном ряду, где был установлен гроб с телом Сталина. У Мясницких ворот многочисленная толпа прорвала милицейское оцепление и бросилась бежать по направлению к Трубной площади по скользкой мостовой. Заграждения из танков начала Рождественки и бульвара оказалось непреодолимой стеной на пути этой обезумевшей толпы, упавшие люди и те, кто бежал с горы были самоубийцами. Я, будучи взрослым человеком, наблюдала это страшное зрелище из окна. Всё это происходило на исходе дня. Многочисленные трупы складывались в гомеопатической поликлинике, располагавшейся во втором доме от угла Рождественки и имевшей вход со стороны Трубной площади [3].

И как в этом случае не вспомнить вторую Божию Заповедь: Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им [3].

Зав. отделом исследования творчества

М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой

Гос. Третьяковской галереи

[1] Любовь и единение. Очерк истории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря. М.: Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь, Издательство "Отчий дом", 2009. С. 203-209.

[2] Теперь все эти двух-трёх-этажные строения снесены, их место заняли новоотстроенные дома такой же этажности, чтобы не нарушать классическую форму одной из исторических площадей Москвы

[3] Быт. ХХ, 4.

Источник: Любовь и единение. Очерк истории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря. М.: Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь, Издательство "Отчий дом", 2009.