Период Смутного времени

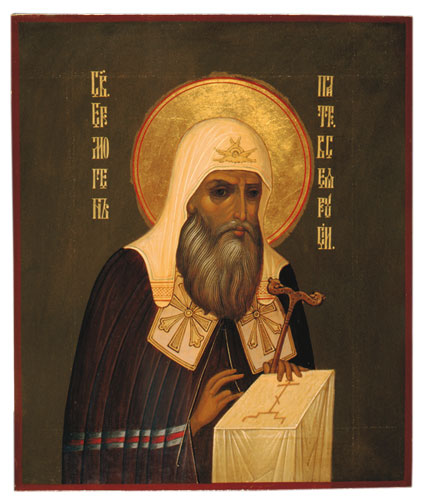

О жизни обители в период польско-литовской интервенции сведений не сохранилось. Как и другие обители Русской земли, она оставалась во время нашествия врагов оплотом Православия,  среди общей смуты храня тот огонек священной лампады, который некогда затеплили куликовские вдовы. Москва была оккупирована иноземными войсками. Неподалеку от обители пылали стены Белого города, шли бои за Китай-город и Кремль, проходили по Святой дороге ополчения, по всей России говорили о героической защите Троице-Сергиева монастыря и небесной помощи осажденным преподобного игумена Сергия и прочих Радонежских чудотворцев. В Москве свершал свой исповеднический подвиг патриарх Гермоген, всего несколько месяцев не доживший до освобождения столицы русским ополчением, собранным по его благословению земским старостой Козьмой Мининым-Сухоруким и воеводой князем Димитрием Михайловичем Пожарским.

среди общей смуты храня тот огонек священной лампады, который некогда затеплили куликовские вдовы. Москва была оккупирована иноземными войсками. Неподалеку от обители пылали стены Белого города, шли бои за Китай-город и Кремль, проходили по Святой дороге ополчения, по всей России говорили о героической защите Троице-Сергиева монастыря и небесной помощи осажденным преподобного игумена Сергия и прочих Радонежских чудотворцев. В Москве свершал свой исповеднический подвиг патриарх Гермоген, всего несколько месяцев не доживший до освобождения столицы русским ополчением, собранным по его благословению земским старостой Козьмой Мининым-Сухоруким и воеводой князем Димитрием Михайловичем Пожарским.

Недалеко от обители, у Троицкой дороги (на углу пересечения современной улицы Большая Лубянка с Фуркасовским переулком), стоял дом князя Димитрия. История рода Пожарских связана с великокняжеским домом и Куликовым полем.  Писатель-москвовед Владимир Муравьев рассказывает, что князья Пожарские по своему происхождению принадлежали к младшей ветви Рюриковичей. От рода седьмого сына великого князя Всеволода Большое Гнездо (сына Юрия Долгорукого от второго брака с греческой царевной Анной), «получившего в удел город Стародуб на Черниговщине и потому именовавшимся князем Стародубским, в седьмом колене отделилась ветвь князей Пожарских. Их родоначальник князь Василий Андреевич сражался под знаменами Димитрия Донского на Куликовом поле. Как утверждает предание, свое прозвище Пожарский он получил по своей опустошенной пожарами главной вотчине...» Видимо, вотчина долго оставалась разоренной, «и ее стали называть Погар, то есть погорелое место»9.

Писатель-москвовед Владимир Муравьев рассказывает, что князья Пожарские по своему происхождению принадлежали к младшей ветви Рюриковичей. От рода седьмого сына великого князя Всеволода Большое Гнездо (сына Юрия Долгорукого от второго брака с греческой царевной Анной), «получившего в удел город Стародуб на Черниговщине и потому именовавшимся князем Стародубским, в седьмом колене отделилась ветвь князей Пожарских. Их родоначальник князь Василий Андреевич сражался под знаменами Димитрия Донского на Куликовом поле. Как утверждает предание, свое прозвище Пожарский он получил по своей опустошенной пожарами главной вотчине...» Видимо, вотчина долго оставалась разоренной, «и ее стали называть Погар, то есть погорелое место»9.

При Иване Грозном князья Пожарские попали в опалу, их перестали писать в Разрядных книгах, исключив из числа «родовитых». Опала с их рода была снята только при царе Феодоре Иоанновиче. Князь Димитрий Михайлович родился в 1578 году. Он был приближен ко двору. При Борисе Годунове последовала новая опала Пожарских, за ней – новое возвращение к службе. Князь Пожарский служил воеводой в разных русских городах. «В 1608 году он защитил Коломну от нападения одного из отрядов Тушинского вора, в 1609 – очистил окрестности Москвы от разбойничьих шаек атамана Салькова. В 1610 году, назначенный воеводой в Зарайск, вместе с рязанским воеводой Прокопием Ляпуновым он защищал Рязанскую землю от отрядов интервентов»10.

Князь Димитрий Пожарский за эти годы стал известен в народе как доблестный военачальник, но всероссийская слава пришла к нему в 1611 году после героического сражения в Москве на Большой Лубянке11. Ожесточенные бои с польско-литовскими захватчиками происходили недалеко от обители. В них принимали участие все окрестные жители – обитатели слобод, тесно окружавших «треугольник» монастырей: Сретенского, Варсонофьевского и Богородице-Рождественского – пушкари, литейщики, кузнецы. Бои начались 19 марта 1611 года восстанием московских извозчиков с Лубянки, отказавшихся поднимать на лошадях польские пушки на Кремлевские стены. Современник вспоминает, что улицы Китай-города после расправы поляков с извозчиками и торговцами были завалены выше человеческого роста трупами людей. По всей Москве прокатилась волна гнева и возмущения. Начались вооруженные столкновения, переросшие в настоящие сражения на московских улицах.

«Князь Пожарский стоял на Сретенке (Большой Лубянке) против своего двора, он отбил атаку и "втоптал", как сказано в летописи, поляков в Китай-город. Но, понимая, что неминуемо последует новое наступление, велел ставить возле Введенской церкви укрепление – острожек. (Церковь в свое время построили обитатели слободы псковичей. – Прим. сост.) К отряду Пожарского присоединились пушкари с соседнего пушечного двора и окрестные жители»12.

Новое наступление неприятеля началось на следующий день. Поляки применили новую тактику – поджог. Поджигать город поручили двухтысячному отряду немецких рейтар и польским гусарам. «Этот способ был в высшей степени варварским и бесчеловечным: Москва в то время была деревянная, огонь не щадил никого», – пишет В. Муравьев. Таким образом, оккупанты уничтожали не только тех, кто сражался против них, но и мирное население. Гетман Жолкевский, участвовавший в этих боях, в своих воспоминаниях так описывает картину бедствий: «В чрезвычайной тесноте людей происходило великое убийство: плач, крик женщин и детей представляли нечто, подобное дню Страшного Суда; многие из них с жёнами и детьми сами бросались в огонь, и много было убитых и погоревших; большое число также спасалось бегством».<...> Но «среди разгула пожара и убийств держался и отбивал атаки острожек Пожарского на Большой Лубянке – Введенский острожек, как называет его летопись»13.

Поляки, видя, что укрепление Пожарского не сдается, обратили против защитников острожка объединенные силы (в таких штурмах кроме польских отрядов принимали участие немецкие рейтары и другие наемники). На помощь полякам выступил хорошо вооруженный немецкий отряд под командованием капитана Маржерета. «Вышли из Китая, – описывает это сражение летописец, – многие люди с Устретенской улицы и к Кулишкам, там же с ними бился у Введенского острожку и не пропусти за Каменный город преждереченный князь Димитрий Михайлович Пожарской через весь день, и многое время тое страны (то есть ту сторону города. – Прим. авт.) не дал жечь и изнемогша от великих ран паде на землю, и взем его повезоша из города вон к Живоначальной Троице в Сергиев монастырь»14.

Первому ополчению не суждено было одержать победу и прогнать из Москвы неприятеля, но оно явилось началом объединения русских людей не только в борьбе с иноземными захватчиками, но и в православной вере и любви друг к другу. Князь Пожарский, потомок героев Куликовской битвы, был одним из тех, кто в годы Великой смуты высоко поднял русское знамя с девизом преподобного Сергия: «Любовию и единением спасемся». И под это знамя собрались прозревшие духовно, раскаявшиеся и объединившиеся вновь русские люди, готовые защитить свою землю и свои святыни.

Защитники Пушечной и Кузнечной слобод под предводительством князя Пожарского обороняли от врага прежде всего свои святыни – древние обители и храмы, в свою очередь ограждавшие их самих и хранившие в себе бесценное духовное сокровище. Во многом благодаря святым обителям, сохранявшим дух Православия, дух истинной любви во Христе и завет преподобного Сергия, русские люди смогли сплотиться и духовно возросли до готовности пожертвовать всем и спасти отечество.

Князь Димитрий Пожарский вернулся в Москву через полтора года во главе всенародного ополчения и освободил столицу. Именно в князе Пожарском и в лице земского старосты Козьмы Минина русский народ узрел дорогие и знакомые черты героев-праведников, таких, как Димитрий Донской и Владимир Храбрый, с которыми князья Пожарские были связаны родственными узами. Предводителю русского ополчения в высшей степени были присущи любовь к ближним, жертвенность, самоотверженность и смиренномудрие. Забывая о себе, он жертвовал всем ради блага родной земли. В январе 1613 года начал заседать Земский Собор представителей всех сословий. На освобожденной от иноземных захватчиков Руси всем народом был избран царь – Михаил Феодорович Романов из рода царицы Анастасии Романовны Захарьиной.

«2 мая 1613 года царь Михаил прибыл в Москву, 11-го состоялось торжество венчания его на царство. В тот день до церемонии венчания царь пожаловал князю Д. М. Пожарскому боярство. По существовавшему обычаю "стоять у сказки", то есть сообщить о царской милости, должен был придворный, по чину и родовитости считающийся ниже награждаемого. "Стоять у сказки" Пожарскому был назначен думный боярин Гавриил Пушкин, но он бил царю челом, что ему "у сказки стоять и быть меньше князя Пожарского невместно, потому что его родственники меньше Пожарских нигде не бывали". Так отозвалось давнее исключение Пожарских из Разрядных книг. Царь приказал свой указ о боярстве Пожарского тотчас же, при всех боярах, записать в Разрядную книгу. При венчании боярин князь Пожарский держал одну из царских регалий – яблоко»15.

Хотя Пожарский и был внесен в Разрядную книгу, гордившиеся своим происхождением государевы бояре продолжали писать в челобитных: «Пожарские – люди не разрядные, при прежних государях, кроме городничих и губных старост, нигде не бывали»16. Царские указы и жалованные грамоты, в которых было написано, что «Пожарский многую свою службу и правду ко всему Московскому государству показал»17, не изменили отношения знати к князю-герою. В Боярской думе Пожарский сидел на низшем месте. Свою подпись под документами ему приходилось ставить в конце.

Несмотря на эти обиды, граничившие с прямыми оскорблениями, князь Пожарский, который по происхождению своему превосходил обидчиков в знатности и древности рода, вел себя, как достойный сын отечества и верный слуга своего монарха. Князь Пожарский «не бил царю челом» о пожаловании его деревнями, поэтому полученные им награды были чрезвычайно малы по сравнению с наградами прочих бояр.

«Усадьба князя на Большой Лубянке в годы Смуты сгорела. Восстанавливалась она долго и с трудом, и даже в переписи 1638 года названа не двором с постройками, а "местом" князя Пожарского»18. Продолжая бескорыстно служить царю и отечеству, князь Пожарский исполнял различные поручения государя, в том числе и дипломатические. Он также ходил походом против польских интервентов, был воеводой в Великом Новгороде, в Переяславле-Рязанском, в 1620–1630 годах «ведал» Ямским, Разбойным, Судным приказами19. Только верный своим идеалам и преданный своему делу, не искавший себе славы человек и мог в трудное для всей Руси время исполнить завет преподобного Сергия. Скончался он в своем доме, отпевали его в приходском Введенском храме. По преданию, перед кончиной его посетил царь Михаил, но документального подтверждения этому нет20. Он умер так же, как и жил, – просто, смиренно, с чувством исполненного перед отечеством и монархом долга.

9. Муравьев В.Б. Святая дорога. М.: Изографус; Эксмо, 2003. С. 151.

10. Муравьев В.Б. Святая дорога. С. 151–152.

11. Муравьев В.Б. Указ. соч. С. 152.

12. Муравьев В.Б. Указ. соч.С. 154.

13. Муравьев В.Б. Указ. соч. С. 154– 155.

14. Муравьев В.Б. Указ. соч. С. 155.

15. Муравьев В.Б. Указ. соч. С. 155.

16. Муравьев В.Б. Указ. соч. С. 155.

17. Муравьев В.Б. Указ. соч. С. 155.

18. Муравьев В.Б. Указ. соч. С. 156.

19. Муравьев В.Б. Указ. соч. С. 156.

20. Муравьев В.Б. Указ. соч. С. 156.