Год 1380: поле Куликово

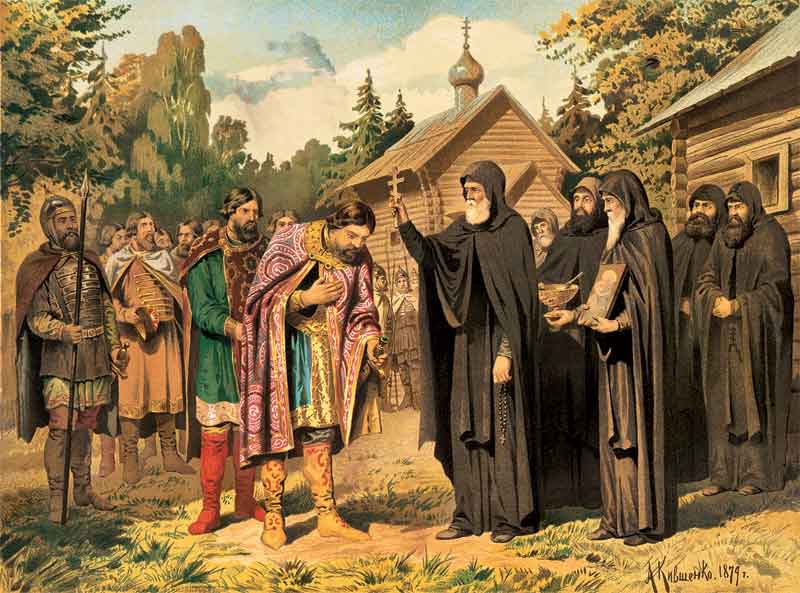

Приспело время, и преподобный Сергий, Игумен земли Русской, благословил Московского князя Димитрия Иоанновича, ставшего во главе христианского воинства, на священный бой за отечество и веру православную. В помощь князю преподобный Сергий отпустил на битву двух своих учеников – Александра Пересвета и Андрея (Родиона) Ослябю. В миру они были боярами из Брянска и Любутска, искусными воеводами и славными воинами. Покинув мир и пройдя высокую и трудную науку монашеского делания в обители преподобного Сергия, они стали истинными воинами Христовыми и достигли той духовной высоты, когда воистину человек пребывает с Богом и Дух Святой обитает в нем.

Перед выступлением княжеских войск в поход Радонежский игумен совершил молебен и окропил войска святой водой. «Любовию и единением спасемся!» – под таким девизом под одним стягом выступило объединенное русское войско на решительное сражение. В русских полках пребывали чудотворные иконы Царицы Небесной «Донская» и «Умиление». Заступница Русской земли, именуемой Домом Пресвятой Богородицы, Сама благословляла и провожала шедших в бой. Братья по отцу Елены Ольгердовны, дети великого князя Литовского, принявшие в свое время время Православие, соратники князей Московского и Серпуховского, подали Димитрию Иоанновичу благой совет: перейти за Дон, как сделал некогда Александр Невский, перейдя реку Ижору, чтобы ни у кого в войске не было и мысли об отступлении8, и навязать противнику сражение в неудобном для него месте. Ордынцы имели обыкновение обходить войска противника с флангов, окружая их, а Куликово поле, избранное князьями для битвы, было перерезано оврагами и реками, что не давало возможности неприятелю обойти русские полки и стесняло действие конницы, столь сильной у татар.

Ольгердовичи советовали решительнее и скорее вступить в битву, идя навстречу Мамаю, не дожидаясь, когда тот соединится с Ягайлой. Оба совета были приняты братьями-военачальниками. К тому же, великий князь получил письмо от преподобного Сергия, советовавшего ему действовать именно таким образом и посылавшего просфору в благословение на битву. По неисповедимым судьбам Божиим сыновья недруга Русской земли оказались ближайшими соратниками наших князей и вовремя подали нужный совет. Как повествует летопись, в день Рождества Пресвятой Богородицы поле покрыл густой туман. Но он вскоре рассеялся: «повелел Господь тьме отступить и пришествие света даровал»9. То был не только свет солнечный, воины восприняли его как неизреченный свет Христов, просвещающий всех. Этот свет любви озарил сердца русских воинов и отогнал остатки недоверия и вражды, много лет рассеваемой среди русских людей духами злобы поднебесными. Постепенно рассеивавшийся туман открывал взору следующую картину: воины, пришедшие из всех княжеств, братались и обменивались нательными крестами.

Автор «Задонщины» повествует о том, как князь Димитрий обратился к брату со словами: «Брат, князь Владимир, тут предстоит выпить медовые чары поведенные»10. Поведенная чара – это чаша, которую на пирах передавали друг другу по старшинству. Слова князя означали, что смертную чашу и чашу страданий за Русь Святую предстояло испить всем участникам битвы – начиная от старших князей до последнего воина. Тот, кому передавалась сия чаша, не должен был отказываться, но испить от нее то, что было уготовано именно ему на поле брани. Иными словами, по любви к братьям каждый должен был жертвовать собой и нести возложенную на него ответственность. Самым тяжелым оказывалось бремя, лежавшее на плечах великого князя и его ближайшего соратника, а также всех удельных князей, полки которых были заранее расставлены в определенном и строгом порядке самим великим князем. Он же определил место каждого князя и его действия.

На горизонте «от края до края» показались полчища золотоордынского темника, приведшего их из глубин Дикого поля. Против них стеной встали русичи. Войска выстроились. Первым из рядов русского ополчения на единоборство с чужеземным богатырем Челумбеем (Челубеем, Темир-Мурзой), бывшим не простым воином, но посвященным на служение нечистым духам, выступил схимонах Александр Пересвет. Он был облечен в великую схиму и, по преданию, имел с собой посох преподобного Сергия. Духовным оружием сего воина Христова был Крест Господень. Только такой воин, облеченный Божественной помощью и благодатью, мог выйти на сражение со служителем демонов, выигравшим до той поры триста поединков. Оба ратоборца погибли в бою, но, согласно сказаниям, чужеземный воин пал с коня сразу, а тело Пересвета, пронзенное копьем, продолжало держаться в седле, и конь так и принес своего мертвого хозяина к своим.

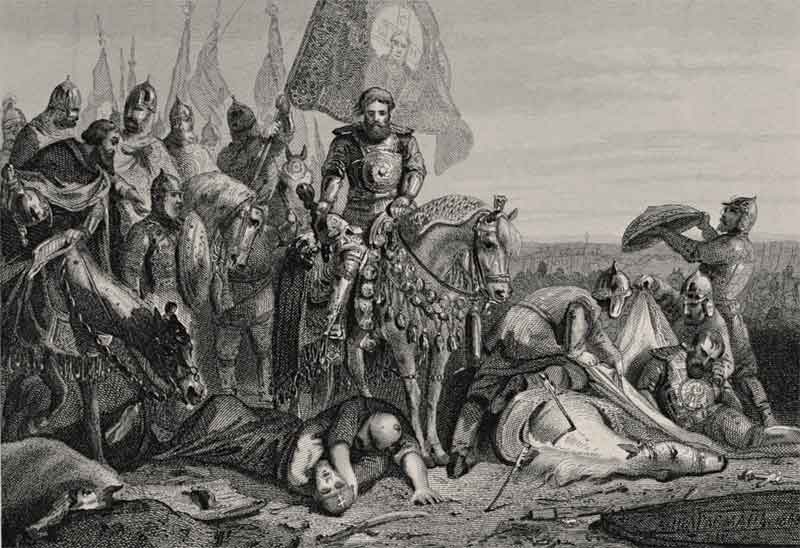

Завершение поединка предвещало кровопролитие, подобного которому, по слову летописца, не было «от начала мира»11. Прошло три часа боя. Великий князь, несмотря на уговоры князей и бояр, сражался в первых рядах воинов. Ордынцы начали было брать верх, как вдруг в девятом часу дня12 – по слову находившегося в засаде Димитрия Михайловича Боброк-Волынского: «Теперь наше время!» – на Мамаево войско внезапно устремился засадный полк под началом князя Владимира Андреевича и Волынского воеводы13. «Вот крикнул князь Владимир Андреевич с правой руки на поганого Мамая со своим князем Волынским с 70 тысячами. Ловко скакал он в бою с погаными, золотым шлемом посвечивая. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские»14.

Нападение засадного полка решило исход битвы. Оно было столь неожиданным, что ордынцы подумали, что видят перед собой восстающих из мертвых убитых русских воинов. С криком: «Русы оживают», – татары обратились в бегство. Русичи преследовали бегущих за тридцать верст, до реки Красивой Мечи, пока не стемнело. В «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзин так описывает завершение судьбоносной для Руси битвы, показывая душевную красоту и смирение князя Владимира Андреевича Храброго: «Мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня, довершив победу, стал на костях, или на поле битвы, под черным знаменем княжеским и велел трубить в воинские трубы: со всех сторон съезжались к нему князья и полководцы, но Димитрия не было. Изумленный Владимир спрашивал: "Где брат мой и первоначальник нашей славы?"»15.

В «Сказании о Мамаевом побоище» об этом говорится так: «Князь же Владимир Андреевич не нашел своего брата, великого князя в полку, но только литовских князей Ольгердовичей, и велел трубить в ратные трубы. Подождал час и не нашел великого князя, начал плакать и кричать и по полкам ездить сам, и не нашёл и говорил всем: "Братья мои, русские сыны, кто видел или кто слышал вождя нашего и начальника?" И сказал: "Если пастух погиб, то и овцы разойдутся. Для кого честь будет, кто явится победителем?"»16. Князь Владимир никогда не вспоминал о своей великой заслуге, будто ее и не было, и всю славу отдал государю. Великого князя нашли лежавшим на земле «под срубленным деревом. Оглушённый в битве сильным ударом, он упал с коня, обеспамятел и казался мертвым; но скоро открыл глаза. Тогда Владимир, князья, чиновники, приклонив колена, воскликнули единогласно: "Государь! Ты победил врагов!" Димитрий встал: видя брата, видя радостные лица окружающих его и знамёна христианские над трупами монголов, в восторге сердца изъявил благодарность Небу; обнял Владимира, чиновников, целовал самых простых воинов. <…> Шлем и латы его были иссечены, но обагрены единственно кровию неверных: Бог чудесным образом спас сего князя среди бесчисленных опасностей, коим он с излишнею пылкостию подвергался, сражаясь в толпе неприятелей и часто оставляя за собою дружину свою»17.

По окончании битвы оба князя-победителя с прочими оставшимися в живых князьями и боярами объезжали поле, считая убитых и оплакивая их. Русских воинов, «положивших души за дрyги своя»18, было великое множество: из огромного 350-тысячного войска не вернулись из битвы «250 тысяч ратников и 567 бояр»19. Потери противника были также велики, а сам темник Мамай бежал с позором в Кафу (Феодосия), где был убит своими недавними союзниками – генуэзцами или, по другим сведениям, выдан генуэзцами на казнь воинам его противника Тохтамыша20.

Русские князья не забыли своих почивших: восемь дней они простояли «на костях», погребая павших в бою братьев (нужно сказать, что убиенных хоронили в поле в том году до первых холодов, потому что за короткий восьмидневный срок невозможно было столько тел предать земле). Русской Церковью по просьбе великого князя был установлен особый день поминовения воинов – суббота перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, Небесного покровителя князя Димитрия и одного из Небесных покровителей великокняжеского дома. Этот день называется Димитриевской родительской субботой. «И князь Димитрий Иоаннович говорил: "Братья и бояре, князья молодые, вам, братья, место суда между Доном на поле Куликовом, на речке Непрядве, положили вы головы за Русскую землю и веру Христианскую. Простите меня, братья, и благословите и в этом веке, и в будущем. Пойдём, брат, князь Владимир Андреевич, в свою Залесскую землю и сядем, брат, на своём княжении. Чести мы, брат, добыли и славного имени. Богу нашему слава!"»21.

8. Энциклопедия Куликова поля: Литературно-художественный журнал "Поле Куликово". Новомосковск Тульской области, 1996. С. 46-49.

9. Энциклопедия Куликова поля: Литературно-художественный журнал "Поле Куликово". Новомосковск Тульской области, 1996. С. 23.

10. Куликовская битва. Задонщина. М.: Дубль-В, 1995. С. 18.

11.Энциклопедия Куликова поля. С. 24.

12. Около трёх часов по полудни.

13. Энциклопедия Куликова поля. С. 24.

14. Куликовская битва. Задонщина. С. 58.

15. Карамзин. Н.М. История Государства Российского. М.: АСТ, 2006. Т. V. Гл. I. С. 340.

16. Энциклопедия Куликова поля. С. 59.

17. Карамзин. Н.М. История Государства Российского. Указ. соч. Т. V. Гл. I. С. 340-341.

18. Ин. 15, 13.

19. Куликовская битва. Задонщина. С. 82.

20. Энциклопедия Куликова поля. С. 246.

21. Куликовская битва. Задонщина. С. 84.